|

[上苑藝評之蘇豐雷]“一切皆山水” 讀張志剛的作品

[2016-7-4 9:06:30]

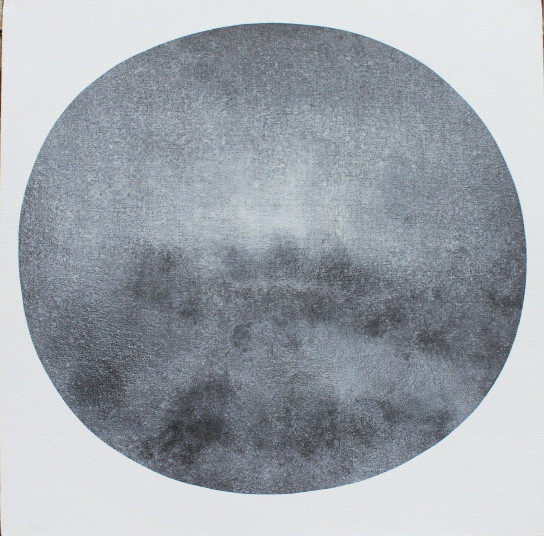

山水計劃93-80x80cm-布上丙稀綜合材料-2012

“一切皆山水”

——讀張志剛的作品

蘇豐雷

一

一個文明會選擇一系列藝術(shù)家在某一母題/題材上進行最高的凝結(jié),是為這個文明標(biāo)識性的藝術(shù)類型。就西方文明來說,在古代,是人物畫(特別是圣像畫),在近現(xiàn)代,則是那些充滿知識新見的藝術(shù)品,她們的作者以莫奈、塞尚、畢加索、杜尚、康定斯基、波洛克、勞申伯格等為代表。就中國文明來說,在古代,我認為,標(biāo)識性的藝術(shù)類型是山水畫;而在近現(xiàn)代,則還是一個難于回答的問題,因為對于中國,現(xiàn)代文明尚未確立,以至于對藝術(shù)生產(chǎn)難以提供厚實的滋養(yǎng)。究其原因乃是,站立于藝術(shù)背后的是其文明。殘酷的是,對于大多數(shù)藝術(shù)家來說,其藝術(shù)獨創(chuàng)性的含量或成分其實是少之又少的,只有極少數(shù)藝術(shù)家能夠天才地發(fā)揮甚至沖破他所在民族的固有文明,從而極大地推進這一文明或通過借鑒其他文明中的先進性創(chuàng)造另一種新文明,這對于古代狹小的封閉性社會尤其如此。潘天壽說過:“東方繪畫之基礎(chǔ),在哲學(xué)。”(見《潘天壽畫語錄》)我們會發(fā)現(xiàn),作為中國畫的最重要類型——山水畫,她如此豐厚地、恰到好處地承載了古代中國壯麗的文明,這是她在中國藝術(shù)中備受推崇的原因(我贊美這一過去了的文明,是因為這一文明對于生活于其中的大多數(shù)人并不構(gòu)成匱乏,但因為缺乏必要的天才及其帶來的成果——有時候是出現(xiàn)了而沒有被重視與接受,因此,這一文明的頂尖人物必是寂寞的。沒有天才的出現(xiàn)以及對他們的接受,這一文明失去了強大的生長動力,也就陷入長期停滯不前乃至墮落的狀況)。而古代中國文明或文化哲學(xué)的所指,就是儒釋道三家文化之融會的文明。她們?nèi)澜诲e的融會情狀,如同千年的城墻。

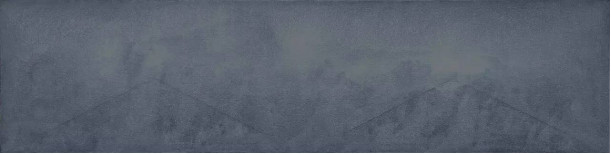

山水計劃74-200x50cm-布上丙稀綜合材料-2012

在中國古代文明中,儒釋道三家文化都通過參悟自然(經(jīng)常延伸到廣義的自然)獲得真理,其中尤以道家最為顯明。《老子》有言:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”“自然”是道家對宇宙中萬事萬物基本特性的體悟與洞見,但它也實際地指向具體地體現(xiàn)了這種特性的客體(自然界):服膺道家的人會自然而然地將注意力延伸到這里,因而必然重視人與自然的關(guān)系,并把人天合一視為最高的境界。儒家,也同樣追求“道”。早在孔子時代,山水自然就被儒家認為是提升個人修養(yǎng)需要借重的外境,孔子有“智者樂山,仁者樂水”的比德理論和“浴乎沂,風(fēng)乎舞雩,詠而歸”的樂于山水的人生理想,認為理想人格應(yīng)當(dāng)與山水之性融合為一。北宋著名山水畫家郭熙在理論著作《林泉高致》中有一段話較好地總結(jié)出山水畫對于入仕士人的功能價值:

君子之所以愛夫山水者,其旨安在?丘園養(yǎng)素,所常處也;泉石嘯傲,所常樂也;漁樵隱逸,所常適也;猿鶴飛鳴,所常親也;塵囂韁鎖,此人情所常厭也;煙霞仙圣,此人情所常愿而不得見也。直以太平盛日,君親之心兩隆,茍潔一身出處,節(jié)義斯系,豈仁人高蹈遠引,為離世絕俗之行,而必與箕潁埒素、黃綺同芳哉!白駒之詩,紫芝之詠,皆不得已而長往者也。然則林泉之志,煙霞之侶,夢寐在焉,耳目斷絕,今得妙手郁然出之,不下堂筵,坐窮泉壑,猿聲鳥啼依約在耳,山光水色滉漾奪目,此豈不快人意,實獲我心哉,此世之所以貴夫畫山之本意也。

郭熙闡明山水畫當(dāng)表現(xiàn)林泉之意,使位居朝堂之上的士大夫通過山水畫欣賞能“不下堂筵,坐窮泉壑”,滿足他們“泉石嘯傲”的精神追求。在儒家眼里,精神修養(yǎng)(以成圣為目標(biāo))是立身的根本,入世立功則是“節(jié)義斯系”,但一入朝堂,就該專注事功,非不能身去,而是義不容辭,這是儒家“內(nèi)圣外王”的行為范式所決定的。但“身不能至,心向往之”,掛山水畫于室內(nèi),娛情陶性,“不下堂筵,坐窮泉壑”,這正是以文人士大夫為主體的山水畫畫家的生動寫照。在這里,他們作為儒家知識人所戮力的兩大相輔相成的方向——“道以自任”的入世情結(jié)和獨立不羈的個體精神——之間多有的矛盾異化,通過山水畫創(chuàng)作和欣賞,有了化解與平衡。

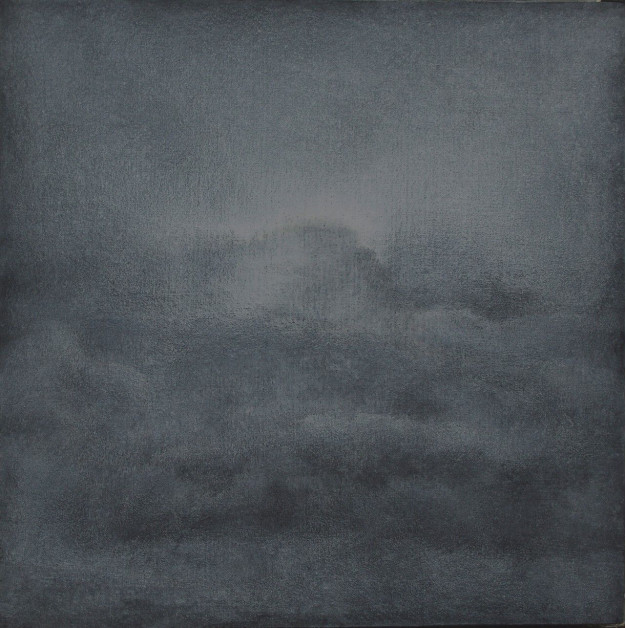

山水計劃79-180x100cm-布上丙稀綜合材料-2012

在山水畫家隊伍中,很多人參禪學(xué)佛,不少就是畫僧。如南朝劉宋時期的山水畫家、理論家宗炳(375—443),是著名的佛學(xué)家,乃名僧慧遠之徒,他的思想受佛、道、儒影響頗深,在其《畫山水序》中認為,山水以其外形的虛無縹緲可以領(lǐng)悟“道”。晚年,畫山水于四壁,“臥而游之”,“神思”致遠。佛文化自傳入中土,就不斷與本土文化融會,相互影響,不斷發(fā)酵。李澤厚、劉綱紀(jì)說:“佛學(xué)是通過對整個社會的思想的影響而影響美學(xué)的。”(見其合著《中國美學(xué)史》)從晚唐五代起,禪宗便在中國思想界大放異彩,發(fā)揮深巨的影響。山水畫,大致就是從這時期起步疾速發(fā)展,而燦爛于宋元,并一直興盛至于近現(xiàn)當(dāng)代,“一個明顯的事實是,在20世紀(jì)末,畫壇所推舉出的20世紀(jì)四位繪畫大師:吳昌碩、齊白石、黃賓虹、潘天壽,皆為傳統(tǒng)文人畫家……”(《現(xiàn)代畫家批評》,姜壽田著)20世紀(jì)四位繪畫大師中,黃賓虹、潘天壽是山水畫家。

山水計劃87-80x80cm-布上丙稀綜合材料-2012

因為道家、儒家、佛教三家的文化合流到山水畫上,在山水畫上達到了她的最佳的融合性的承載方式,乃至古往今來的畫家無以計數(shù)地紛紛投入“山水”母題的創(chuàng)作之中。在這里,我對南派和北派山水沒有厚此薄彼的態(tài)度。作為一個總體的類型,她客觀化地呈現(xiàn)出一個文明的最高形態(tài),她其中的豐富恰恰體現(xiàn)了這一文明的多面、變通。本文所關(guān)注的藝術(shù)家張志剛,是一位出生于內(nèi)蒙古的70后畫家,學(xué)油畫出身,他使用油畫創(chuàng)作方法,又實驗性地挪用現(xiàn)當(dāng)代的創(chuàng)作手法,創(chuàng)造了一個新山水的景致世界。他不止一次說過,他非常喜愛宋元的山水畫。他別具匠心的作品站立于當(dāng)代,既構(gòu)成對古代山水的致敬,又是致敬之上的超越,是深具藝術(shù)魅力的獨特性存在。

二

自東西合流以來,中國開始遭遇“三千年未有之大變局”,其原有“天下觀”不得不被放棄,轉(zhuǎn)而接受西學(xué)。西學(xué)不斷東漸,豐富著中國原有的文化,因為西方文化的影響,中國文化的凝凍狀態(tài)難以為繼,不能不做出轉(zhuǎn)換的姿態(tài),一方面需要進入西方文化,了解其內(nèi)涵與實質(zhì),把握其文明的究竟,而后去其糟粕吸其精華,將其融入中國固有的文化之中,而中國固有文化也必須在文明的高度經(jīng)過去其糟粕吸其精華的過程:我們都在追求一種現(xiàn)代性,但這種現(xiàn)代性還不可方物,只能憑借我們現(xiàn)有的智慧能力做出一系列的選擇。每一個生活在文化環(huán)境中的人都在做出某種選擇,進行轉(zhuǎn)化,但知識分子是這種轉(zhuǎn)化工作當(dāng)仁不讓的力量。不管自覺不自覺,我們在一個與中國古代完全不同的文化環(huán)境中。文革之后的新時期,國人又回流正常的歷史進程之中。我們都算有幸活在這一轉(zhuǎn)型過程中,也在使命感的敦促下為其做出自身的貢獻。而我們究竟能做出多少成績,取決于我們的自覺、勤奮。在這里,首先是思想或者有價值信息的豐富程度決定著我們的分量。

山水計劃96-80x80cm-布上丙稀綜合材料-2012

藝術(shù)家也是具體文化環(huán)境中具體的人,他們的進展、轉(zhuǎn)換,往往是從文化思想的拓展和精進的道途中獲得自己的甚至新穎的審美范式。石濤說過:“嘔血十斗,不如嚙雪一團。”(轉(zhuǎn)引自《生命清供》,朱良志著)其意思是,在文化思想境界上如能更進一步,所帶來的面貌煥新,勝過長久裹足不前的嘔心瀝血。這啟發(fā)我們,要精進、打通,而其前提是,廣涉博學(xué),既要深入固有的文化資源,又要吸收新文化,重塑自我,不僅要學(xué),還得思與悟。但是這畢竟茫無目的,還得擁有天賦,或者說尊重自己的天賦,敏銳地找到一個支點。在我看來,張志剛重要就重要在他雖學(xué)西方油畫出身,卻對中國傳統(tǒng)山水畫情有獨鐘。他對中國山水畫的選擇,或者說,對“山水”這一傳統(tǒng)題材的專注,顯示出他的智慧所在。這可能跟他的禪修經(jīng)歷有關(guān),他長達十年堅持打坐、禪修,使得他對山水具有一種獨特的體悟。但他對“山水”母題的表達方式,完全是當(dāng)代的嶄新方式。他使用油畫布,涂抹水性顏料,摩擦,讓他的作品在材料、技法上都與古代山水迥然有別,但在神韻上卻一點不遜色。也即,他的作品在文化含量上不僅承載了中國傳統(tǒng)文明,而且直接西方現(xiàn)代文明的成果。讓我們來具體進入他的藝術(shù)世界之中,即,他與傳統(tǒng)的關(guān)聯(lián)在何處?是否超越之?他對西方現(xiàn)代文明又是如何吸收的?他是怎樣確立在新世界中的自我的地位?

在張志剛的藝術(shù)世界,縹緲深遠、恣意縱橫的“山水系列”奧義莫測。他說:“山水是一種看世界的方式,一種態(tài)度,一種人生觀。”這一觀念,不僅標(biāo)識著他是一個戀慕、寄情山水的自然主義者,而且表征著他還是一個心中有丘壑的悟道者。山水對于他,既是情懷,亦是對世界的看法。

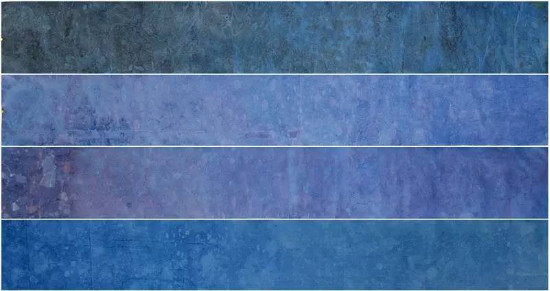

山水計劃77-180x100cm-布上丙稀綜合材料-2012

在他的山水繪畫中,有著相當(dāng)辛勞的工藝程式,比如在丙烯干透的畫布上長久打磨,直到出現(xiàn)他滿意的肌理,其抽象、寫意,全然憑于他內(nèi)心的認可,從而確認與落實,并被編號列入他實施多年的“山水計劃”。這是欣然的渾然天成,在心與造化秘密達成的協(xié)議下,藝術(shù)的山水水落石出,層巒疊嶂,深沉渺遠,“恍兮惚兮,其中有象,惚兮恍兮,其中有物”(見《道德經(jīng)》第二十一章)。在創(chuàng)造山水的過程中,他與山水所表征的實際山水,乃至自然、天地融為一體,彼此相忘于江湖,融合主客而統(tǒng)一,達乎無我的大我之境。這是在一層至高、完整的生命境界。在中國,道家人追求這種境界,天人合一,化身于道,逍遙自由。而同樣喜歡把廟觀道場建筑在山林之中的佛家,也把此境界當(dāng)做生命最重大的追求之一,與之并列的另一最重大的追求是度人。

對于張志剛來說,重要的是通過藝術(shù)抵近此種境界,藝術(shù)在這一過程中更主要是充當(dāng)工具的階梯作用,它本身不是目的,雖然這種非目的的目的也至關(guān)重要。就像在古代,起源于巫術(shù)的藝術(shù)是靈性的通話,它不過充當(dāng)一個導(dǎo)體,通過它獲得消息。張志剛,顯然更執(zhí)著于對貫通自我、完善自我的小乘境界的追求。在這種追求投入中,個我專注始終,心無旁騖,通向自身向往的高妙境界。而對藝術(shù)的本體性的追求,是經(jīng)過藝術(shù)訓(xùn)練或有藝術(shù)追求的人的本能,它要求著從藝者追求一種與思想對應(yīng)的美學(xué)范式。審美,是一個有高度的人的高潔的本性,對于美本身的敏感與強調(diào)是人性的要求。而且,正是通過對藝術(shù)的技藝一面的極致追求,藝術(shù)家更全然地抵近自己向往的境界。境界是一個世界,它是藝術(shù)的,是全方位的,是一系列細節(jié)的,是整全的。他的新山水,既有一種隱逸之風(fēng)所帶來的遠離塵囂的清氣,又有一種對于宇宙人生的通透理解——對于當(dāng)下社會種種現(xiàn)實的理解與超越。這種態(tài)度的獲得并不容易,是他常年靜謐地體悟、省思的自律的結(jié)果。對于現(xiàn)代人來說,首先要“樂于棄”(甘地語),然后才能靠近這種光亮。

山水計劃86-80x80cm-布上丙稀綜合材料-2012

張志剛在長久的體悟和創(chuàng)作的進程中,獲得一個深刻的洞見,他認為:“一切皆山水。”相較于傳統(tǒng)山水(包括在當(dāng)代創(chuàng)作的傳統(tǒng)作品),這一說法格外簡潔、決絕,仿佛說出了一切,召喚人一探究竟。在我理解,他意圖用新的生成與維持學(xué)說來闡釋宇宙——在中國最古老的經(jīng)典之一《周易》,以及老莊哲學(xué)中,就已經(jīng)揭示過這種我們并不陌生的陰陽辯證轉(zhuǎn)化關(guān)系。我們也聽人說過,人不過是一堆碳水化合物。張志剛眼中的“山/水”對應(yīng)著這種科學(xué)的極簡認知、表述,但它更為宏闊、神性。山/水,一剛一柔,一陽一陰,而且,山川形變,滄海桑田,其辯證的組合、饋控關(guān)系,不僅是自然的,也是人的,社會的,歷史的,所謂一切。人、自然、社會、歷史,都由山與水這兩種基本物質(zhì)/精神元素和合而成。中國古代闡釋宇宙元素組成及其關(guān)系的“金木水火土”五行理論,佛家所認為的一切物質(zhì)都由“地、水、火、風(fēng)”所生的“四大”理論,被張志剛更進一步抽象為山、水。在這里,山不是山,而是一種充滿陽剛能量的元素,水不是水,而是一種充滿陰柔能量的元素,兩者如太極魚和合而成萬物萬事。

山水計劃139-35x27cm-布上丙稀綜合材料-2015

這一套說法并不陌生,但是,張志剛以他的理性沉思參悟出的新山水,與道家思想通常派生的隱逸生活以及隱逸山水觀略有不同,他是站在社會的整體上理解世界,并對此做出反應(yīng)。因而,我們可以想象,他獲得了一種“冷/暖眼看世界”的泰然自若。張志剛大概贊同黑格爾曾說過的“凡存在的都是合理的”。佛家講:“色不異空,空不異色,色即是空,空即是色。”空是因為色相的變動不居而為空。所謂存在的都是合理的,換佛家的說法就是,凡存在的都是空的,它們的合理性在于它們都是有合理緣起的,是業(yè)或陳陳相因的結(jié)果。張志剛的山水作品,不僅是基于道家的樸素辯證的觀看,更是佛家的禪悟所見到的真相。萬物如山/水循環(huán)遷變,從其出生、生長、繁茂、衰退,最終都復(fù)得返自然。只有山/水以不變應(yīng)萬變,只有山/水承當(dāng)又收納萬事萬物的變化,而萬事萬物又莫不擁有山/水的質(zhì)性。山/水的太極魚式的饋控關(guān)系,在這一層意義上就是佛家所言說的“無所住”的如如不動之心性呈現(xiàn)。從張志剛作品的種種視覺審美效果,就能感應(yīng)其心性的澄明,以及其中的恬靜、泰然。他的作品具有一體性,是對某一個境界的反復(fù)、多面的呈現(xiàn),對應(yīng)著某一個深透宇宙的心靈。

山水計劃168-35x27cm-布上丙稀綜合材料-2016

但,張志剛修行多年,卻并沒有避世隱居,更沒有出家,而是運用這種境界、心性、認知來積極地入世。作為一個大學(xué)教授,以及上苑藝術(shù)館的義工(策展人),他很像古代的士大夫,禪修、創(chuàng)作、參與社會事務(wù)。佛道的修行、體悟,藝術(shù)的創(chuàng)作,是他作為人的魅力與高度的標(biāo)識,但是另一面,他去教書,做義工,他更愿望他的作品和行動產(chǎn)生社會影響,產(chǎn)生社會效益。他入世的一面,對應(yīng)的不是世俗,而是一種基于“山水”自然的態(tài)度和要求。因為,他的“一切皆山水”觀念所指向的世界,并沒有達到他的要求(此中包孕著一種改變的欲求)。“山/水”除了元素上的指謂,還指實在的客體;能泰然地觀看萬物,不代表萬物就泰然。事實上,相當(dāng)數(shù)量的事物處在非泰然的狀態(tài)上。比如受污染的山水,雖然能被入道的眼睛審視為變化的存在,但是卻影響了審看者的情感,讓其知覺到惡的存在,它所帶給修行人的感覺,是需要轉(zhuǎn)化才能消化的,不僅它本身是不自然而然的,而且令修行的體悟也不自然而然,自然而然只是最終的結(jié)果。又比如,難以達到和諧狀態(tài)的城市,它可以被修行人溶解得合理化,消解掉一般人面對之常有的煩惱、憎惡、憤怒、厭倦,但是這本身需要一個轉(zhuǎn)換的過程,而這個過程是折磨人心的。再比如,面對邪惡的暴力,雖然能夠盡力防衛(wèi)這種惡滲入修行者身體內(nèi)部,也能預(yù)見這種惡將會反向作用在作惡者身上,產(chǎn)生報應(yīng)而自我毀滅,但是在暴力發(fā)生的時刻,卻并不自然而然,我們?nèi)绾文茏匀欢坏叵猓俊耙磺薪陨剿保鳛槭澜缬^、人生觀,本身又帶著目的論——世界向何處去,世界怎樣更好地走向更好,她指引我們的生命行動,讓我們產(chǎn)生一種正確的生活態(tài)度。這比道家通過“山水”,實現(xiàn)體道合一,比禪修借用“山水”實現(xiàn)自性獲得,比儒家通過“山水”娛情悅性要更為重要。也就是說,相比傳統(tǒng)山水觀念,張志剛更有一種突進和周全。

三

張志剛當(dāng)前的創(chuàng)作重心,是對“痕跡”的表現(xiàn)。這可以說是對“一切皆山水”的微觀呈現(xiàn)。總的來說,他之前的“山水計劃”作品,是一種對他的觀念的宏觀層面的明澈的表達,是向古代山水致敬以及在當(dāng)代對之進行轉(zhuǎn)換之作。對“一切皆山水”并沒有表達得深透,也就是還沒有“榨干”這一觀點包孕的豐富性。它仍在啟迪著張志剛進一步的探索,向更加細微之處幽思、表現(xiàn)。他再一次睿智地選擇了“痕跡”,這一既可視為更為抽象又可視為更為具象的客體,在他眼里就是山水的另一面目。這是“一切皆山水”觀念的進一步的自然延伸。張志剛說:“我更感興趣的是事物的痕跡以及痕跡帶來的心理變化、感覺、歷史想象,它以我們未知的和已知的形式展現(xiàn)在時間的延展維度里,痕跡無處不在。我希望記錄我眼見及心見的和能夠感知到的這一切,也希望去發(fā)現(xiàn)和感受這些密碼……”

行跡系列20159、11、12、13(由本文作者拼貼)-180x25cm-紙上綜合材料-2015

如果說“山水計劃”中的“恍惚之象”在抽象表現(xiàn)著張志剛的“山水觀”,在其圖式上卻看不出“一切皆山水”,這一思想還只是一套很牽強的闡釋,跟畫面并沒有特別細密的關(guān)聯(lián),但是,由“山水計劃”轉(zhuǎn)換到“痕跡”,就比較全然地呈現(xiàn)這一思想的整全面貌了。也就是說,“山水”不再依賴于闡釋,而是客觀的呈現(xiàn)了,你去靜觀、感知就可以獲得這種真知灼見。它不需要我們再說什么,我們所說的,不過是對作為客觀存在的翻譯。在這里,我將山/水這兩種元素在演變過程中的行動性統(tǒng)一稱為“語言”。精神存在被視為一種“語言”理所當(dāng)然,“物質(zhì)存在”也可以被視為“語言”,表現(xiàn)在,物質(zhì)的位置、溫度、顏色、形狀、聲音、質(zhì)量、質(zhì)料等等都可被視為一種“表達”,都在傳達一種信息。于是,我們可以進入一個無限豐富無限美妙的世界,我們發(fā)現(xiàn)萬物總在言說,其語言信息每時每刻都在發(fā)生、傳播、交流、耗散(永恒中的長尾理論),它們無不留下或深或淺的痕跡,但顯在的痕跡、能被捕捉到的痕跡,卻只能是數(shù)量極其微小的一部分(在藝術(shù)中只能學(xué)阿基米德那樣用杠桿方式呈現(xiàn)),而更為巨量的語言信息仍在宇宙空間中活躍著、耗散著。我們會發(fā)現(xiàn),事物并沒有消失,語言信息不會滅跡,死亡也并不存在,歷史仍然在延續(xù),整個宇宙是無數(shù)世界(人的認識總是局限在自己的世界,才制造出無數(shù)世界,其實,它們本是對同一個的摹寫)交織在一起,人類的健忘癥只是人類的一種盲視,他們忽視僅憑肉眼看得見的世界那下面和后面更幽冥廣大的更真實世界。

行跡系列201514、15、16、17(由本文作者拼貼)-180x25cm-紙上綜合材料-2015

在張志剛常年的打坐禪修中,他敏銳地感受到宇宙空間的真相,其辯證饋控的“山/水”關(guān)系只是一個框架,在這一框架內(nèi),是萬物的極其活躍——萬物不論是在什么形態(tài)下,都處于一種張揚生命力或生命意志的言說狀態(tài),不論是對于有機物還是無機物,皆是如此。也就是說,張志剛看見了一個異常精彩紛呈的世界,這是他在看得見的山水之下看見其他人看不見的“山水”,對于一般人來說,這可能需要借助工具,才能發(fā)現(xiàn)這種活躍的真相,比如延時拍攝、顯微鏡。究其原因,是張志剛在常年的靜坐冥思中,獲得了一種寂靜的力量,能夠?qū)⒎址置朊敫袷交奈锢頃r間進行生命的同化,使之膨脹為無限漫長的有生命的時間,然后對這“綿延”進行切分,感受每一個時間切片極其豐富的語言信息。當(dāng)他將他的目光投向萬事萬物(山水)時,他看見了事物貌若靜止?fàn)顟B(tài)下的言說動態(tài)(痕跡),千變?nèi)f化,無窮無盡,無始無終,他看見了極夸張、豐富的行為動作及其軌跡。在一開始,他甚至為此感到不安,然后才漸漸適應(yīng)了與這更廣大幽深的世界朝夕相處。張志剛從世界的宏觀層面沉湎入世界的微觀層面。

行跡系列201519、20、21、22(由本文作者拼貼)-180x25cm-紙上綜合材料-2015

在一些“務(wù)實”的人看來,這過于玄虛,但在有深度冥想經(jīng)驗的人看來,是真實的存在。宇宙對于一個普通人(特別對于抱持實用主義的中國人)和一個得道高僧是完全不一樣的。而且,對于微觀世界的揭示,已經(jīng)被科學(xué)所實證,譬如分子、原子、質(zhì)子、電子、夸克以及它們無時無刻不在活躍運動的發(fā)現(xiàn)。但是科學(xué)的實證排除了靈性的存在,而我們可以想見的是,張志剛的所見中,靈性是不能被排除的。在世界(可見的山水)的微觀層面(不可見的山水),物質(zhì)的語言伴隨著一種靈性的存在,它們都是生命的狀態(tài),由此推及到可見的山水,它們也是由微觀物質(zhì)所組成,它們同樣在言說狀態(tài),是具有靈性的生命存在。這突破了我們通常關(guān)于觀看的認識,指向著可見世界與不可見世界、物質(zhì)世界和靈性世界是渾然一體的事實。反過來,它就指向著我們一直以來是否活得真實的問題。

山水裝置3“我的跡”22x28x5.5cm-2015

張志剛通過各種實驗掌握拓印捕捉這一靈性“痕跡”的技術(shù),也通過對各種水性顏料、紙張進行探索,不斷地呈現(xiàn)最佳的效果,達到對自身洞見的客體展現(xiàn)。在張志剛身上,所體現(xiàn)出的實驗精神,來之于全球一體化的當(dāng)代藝術(shù)的影響,可以說是西方文明的一個禮品。而他對架上繪畫的改造和創(chuàng)新,通過放棄小的方面比如繪畫性(他不稱自己的作品為“繪畫”,因為他的繪畫性是制造出來的,而不是手繪出來的),而得到了更多的東西,嫁接了更多陌生的文明成果。他具有最好狀態(tài)下的達達主義精神,在山水畫領(lǐng)域——這是一個非常重要的領(lǐng)域(前文已述)——斷裂地繼承、超越優(yōu)秀的傳統(tǒng)(這一點連五四新文化運動那一撥健將們也沒有做到,他們未完成的任務(wù)依然留待后人繼續(xù)),他就是另一個杜尚式人物,敢于嘗試新方法并自信地確認、展出自己的作品,并說:她們是藝術(shù)。在傳統(tǒng)山水達到巔峰之后,并且數(shù)百年來沒有整體的范式上的突破,山水又以這種現(xiàn)當(dāng)代的形式返回,完成了破繭成蝶的突進。這其中的高明之處,已經(jīng)越來越被更多人認同。但我認為,更為重要意義還在于,這種站立當(dāng)下時空上,不僅繼承自身固有的優(yōu)秀文明成果,而且,吸納其他文明的優(yōu)秀成果為我所用——構(gòu)成一種致敬,在此基礎(chǔ)上進行融合創(chuàng)造——這是超越的唯一路徑,給了我們很多的啟示。沿著這個思路和方向,也許我們還可以走得更為深遠,也許能走出我們歷史文化的低谷,幸運的話,沿著這條路能夠構(gòu)筑一個讓我們各各能夠幸福處身其間的嶄新文明,只有她才能夠幫助中華文明到達世界文明的前沿,為世界做出更大的貢獻。

2015年9月草擬

2016年5月成稿

作者介紹:

蘇豐雷,詩人、隨筆作者。1984年生于安徽青陽,原名蘇琦。2014年與友人共同發(fā)起“北京青年詩會”。2015年于上苑藝術(shù)館駐館創(chuàng)作。著有《息詞》等詩集。目前生活于北京,擔(dān)任上苑藝術(shù)館特邀獨立藝術(shù)評論人。

查看6071次

|