|

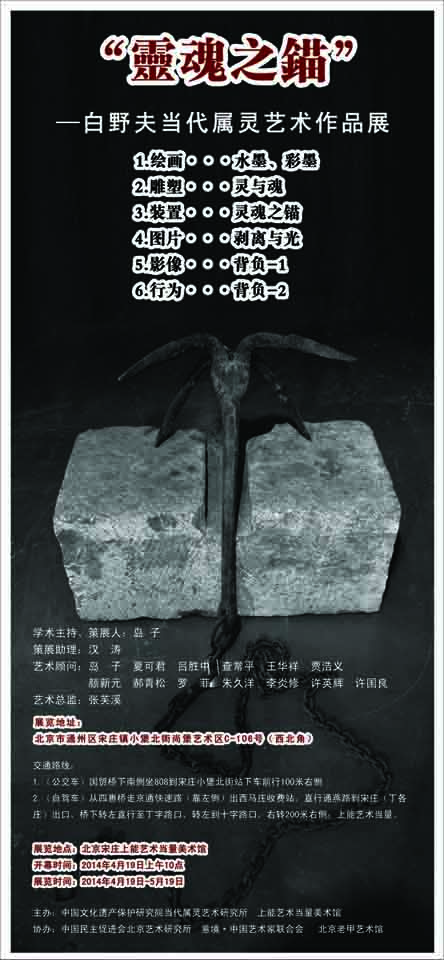

“靈魂之錨”白野夫當代屬靈藝術作品展”

[2014-4-14 21:52:28]

“靈魂之錨”白野夫當代屬靈藝術作品展”

白 野 夫 : 上苑藝術館2014年駐館藝術家

展覽地點:北京宋莊上能藝術當量美術館

開幕時間:2014年4月19日上午10點

展覽時間:2014年4月19日-5月19日

學術主持、策展人:島子

策展助理:漢濤

藝術顧問:島子 夏可君 呂勝中 查常平 王華祥 賈浩義 顏新元 郝青松 羅菲 朱久洋 李炎修 許英輝 許國良

藝術總監:張芙溪

展覽地址:北京市通州區宋莊鎮小堡北街尚堡藝術區C-106號(西北角)

以中國傳統原生文化為根,融合現代藝術觀念與繪畫材料,拓展傳統宣紙水墨在視覺經驗上的可能性;探究生命的終極目的、靈魂歸宿及普世價值;針砭時弊,促進東方新文藝復興的“靈魂之錨”——白野夫當代屬靈藝術作品展”將于4月19日在北京宋莊上能藝術當量美術館舉辦。此次展覽內容包括:

1.繪畫(水墨、彩墨)。

2.雕塑(靈與魂)。

3.裝置(靈魂之錨)。

4.圖片(剝離與光)。

5.影像(“背負”-1)。

6.行為——“背負-2”。

靈性的處境化表徵

島子

白野夫出身中國畫專業,多年來,他在投身神聖事工的同時,堅持尋求與福音信仰相適應的藝術表現方式,援道入藝,使他成為一個真正的“藝道雙修”的藝術家,而實際上聖藝的修煉和神聖事工此二者,對於靈性的提升具有同樣的功效。在本次展覽中,他的作品顯現出多種媒介形式承載的基督精神,既有傳統媒介形式語言的探討,又有裝置、行為觀念藝術形態的擴展。

水墨在白野夫的實踐中,從作為一種文化身份轉換為普世性價值的突破口。水墨作為觀念的中國傳統媒介,在此恰恰是要超越世俗,從一般的工具理性解脫出來,歸向神學意義的“無有的存在”及其蹤跡(trace),因此他融合了寫意和抽象語言,以擺脫那種藝術僅僅作為社會聯繫,減縮單純解釋聖經的物象與符號。在他的水墨中,書寫性的蹤跡甚至比圖像更為重要,承擔著超越圖像與視覺化的旨趣,進入“聖秘”的體驗。在基督裡的默觀與禱思與道家之野逸及禪宗空觀截然不同,就在於基督精神始終以愛為中心,以靈為祭。

白野夫的影像作品同樣顯現著“無有的存在”及其蹤跡,他精心拍攝百年前傳教士遺留的禱告房殘壁,進而把殘壁影像或水墨趣味的“屋漏痕”予以暗紅、深褐色渲染,處理成帶有獻祭意象的圖景,其暗示性和個體信仰的傾向性深刻地耦合於光影美感經驗,給出了啟示的力量。

本土化(inculturation)及處境化(contextualization)是白野夫藝術實踐的觀念所在。本土化與道成肉身奧跡的動力與過程有緊密關係。聖子的降生發生在特定的歷史背景和地理環境中。在拿撒勒人耶穌身上,上主穿上了典型人性特徵,包括一個人隸屬於某個特定民族及某塊特定土地。土地的物理特性及其地理限制與聖言取肉身這一事實緊密不分。 因著降生聖言的生活、死亡及從死者中復活,耶穌基督現在已經被宣稱為所有造化、全部歷史及人類對完善生活之渴望的完成與實現。在祂裡面,所有宗教和文化傳統的純正價值,如仁慈、憐憫和正直、非暴力和正義、孝德及與造化尋求和諧等,均尋獲了它們的完成與實現。沒有任何個人、民族、文化能夠對發自人類情境之核心的耶穌的籲求表現得無動於衷。 本土化也被認為與教會的使命緊密聯繫在一起。作為教會精髓的福傳使命,必須要經歷一個本土化的過程。如果福音與文化是不同的兩種東西,那麼福傳與本土化自然就緊密聯繫在一起。

“處境化”問題,一直為神學反思所廣泛接受,關注的不僅是文化這個難以定義和描述的概念,而且還關注宣講福音時的特定環境。這特定環境不僅由各種文化因素所組成,而且由社會、經濟、政治、種族及其它因素構成。“處境化”這個概念幫助民眾及藝術家在具體情境中作更明確的決定,它允許人們以種族、性別、反潮流和被壓迫等群體之一來描述全球化情形。如果說本土化依靠文化的適應性和選擇性,而處境化更強調歷史的反思性和現實的批判性,二者在觀念和實踐上顯然不同。如果說水墨等架上藝術更易於本土化實踐,而新興媒介可能更具有處境化的即時、即物的靈活性回饋。

白野夫的裝置、行為揭示著當代信仰的流離失所處境,當唯物生產力把地球變成行星工廠,人們需要的潔淨呼吸都被資本化,甚至藝術及知識生產已經成為金錢和權力的臍帶,那麼,扛起十字架的藝術就是這一處境的“靈魂之錨”——誠如這個展覽主旨所啟示的那樣。

2014年清明,清華園

交通路線:

1.(公交車)國貿橋下南側坐808到宋莊小堡北街站下車前行100米右側

2.(自駕車)從四惠橋走京通快速路(靠左側)出西馬莊收費站,直行通燕路到宋莊出口,橋下轉左直行至丁字路口,轉左到十字路口,右轉200米右側:上能藝術當量。

主辦:中國文化遺產保護研究院當代屬靈藝術研究所

上能藝術當量美術館

協辦:中國民主促進會北京藝術研究所

意境.中國藝術家聯合會

北京老甲藝術館

2014.4.5

查看4782次

|