|

《分形·走線》—肖毓方個展9月2日在上苑藝術館舉行

[2012-8-27 11:54:58]

《分形·走線》—肖毓方個展9月2日在上苑藝術館舉行

展覽主題:分形·走線—肖毓方個人作品展

策 展 人:成浦云

藝 術 家: 肖毓方(上苑藝術館2012年駐館藝術家)

城 市: 北 京

機 構: 上苑藝術館

組 織: 上苑藝術館——程小蓓

展覽開幕:2012年9月2日下午四點

展覽時間:2012年9月2日----2012年9月9日

展覽地點:上苑藝術館

行車線路:京承高速12出口>右拐過水渠西行2KM>良善莊路口北行到底>右拐300m路北(北京市懷柔區橋梓藝術公社)

聯系電話:010-60635299 60635757

展覽前言:

成浦云

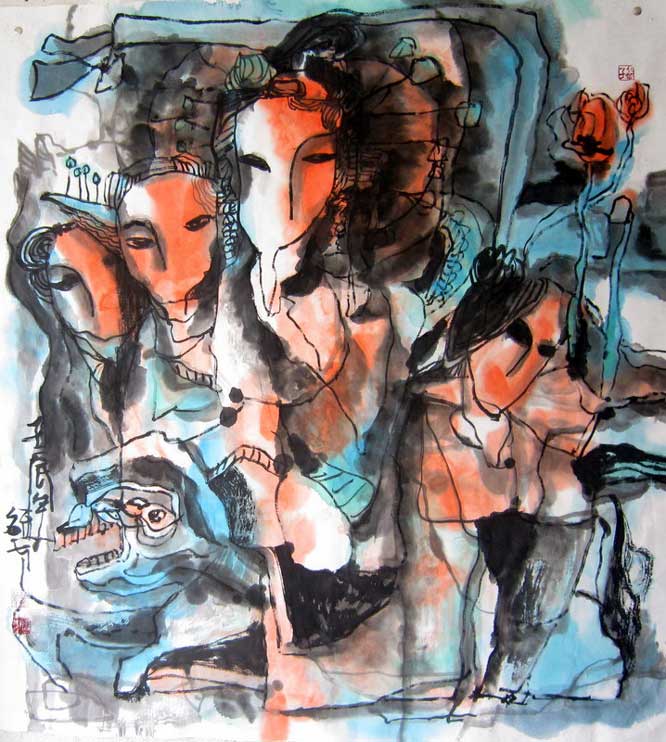

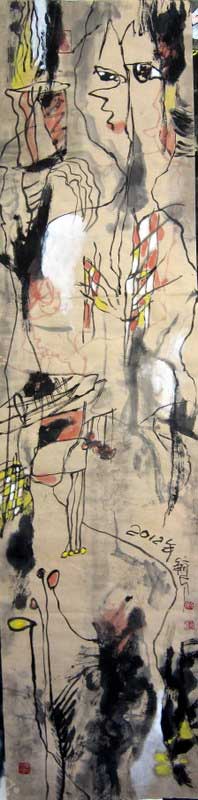

肖毓方的創作目前依然集中于重彩這個線索,重彩這個小分支本是林風眠、彥函、丁紹光等國畫革新派的成果,銜接的是西方色彩學而非中國傳統國畫的“丹青”,同時,重彩的鋒芒直接針對中國的“寫意”;另外,重彩的一個常用前綴“工筆”是一個造型概念,而肖毓方又在色彩的運用中呈現了這樣一種態勢:書寫性揮灑讓用色的面積更隨性,因而“色”的分量感和擴張性高于一般的重彩。如果說重彩之所以從傳統的“工筆重彩”中分離出來,主要是受到西畫的影響,那么肖毓方重彩之后的“大色”,似乎又回到了中國傳統筆墨的書寫。重彩雖然是肖毓方作品的一個原點和支撐,但在肖毓方的筆下,“大色”之后的重彩,已經在他的繪畫譜系中劃出了一塊“自留地”,表現在三點:一,他的大色重彩不同于傳統工筆重彩對造型的準確性描繪,也不是現代重彩對色彩的強化,他用于勾勒塊面的線條體現出了書寫的果斷和直接;二、即使是塊面的鋪陳,也不是重彩畫式的謹慎和均勻涂抹,而帶有涂鴉和漫畫的率意;三、塊面的率意和邊廓線的隨意,在畫面單元之間預設了一個寬松的過渡帶,這種塊面間的模糊過渡,又為密集的滿幅畫面留出了一種中國式通透。

“自相似性”是分形理論的關鍵詞。沙漠、海岸線是在“自然”這個力場作用下成型的整體式樣,從這個整體式樣中任意選取一個很小的局部放大,會發現這個局部和整體有著驚人的相似。如果把肖毓方的創作體系看成一個整體,重彩、淡彩和幾近無彩的線描看成是不同的局部,就會發現,這些“局部”經同一個線索的貫穿,重彩、淡彩、線描會彼此相似,這條不是刻意安排的線索能是什么呢?自然界的分形規則只取決于自然這個力場,人為因素——另一個力場的干擾會破壞自相似性,肖毓方正是因為沒背負過學院、美協之類的包袱,也不涉及市場、圈子這樣的江湖,還勤于閱讀和思考,憑借多年對藝術的赤忱,逐漸清理出了一條屬于自己的線索,這條線索只是為自己圈定了一個場域而沒有為自己畫地為牢,同時,又把許多和藝術以及和自己無關的東西都擋在了外面。

正是因為他有著自己的生活方式,因此他擁有了作為自由藝術家的權力,在這樣一個個人權力所屬的自由空間里,他的“大色”也就既不囿于一般意義上的色彩,也很難被重彩的西化線路規定,色彩疆域的自我設定,色彩邊界線隨心所欲地劃分,使色彩的馳騁和漫延走向“大色”,這成了肖毓方的個人機制,也構建了屬于肖毓方自己的繪畫坐標。因此,當肖毓方從重彩到淡彩,再到近乎無色的白描式“水”彩,都能看出塊面經營和線條駕馭的自信和游刃有余。例如《牛郎織女》和《溫情》,除了淺褐色底宣和區區幾筆赭石,幾乎無“色”可言,但是,用游絲線分割出的塊面,依然漲溢出重彩的飽滿和充實,無論“色”的有無或濃淡,一個由“大色”填充的心理氣囊依然會把空間撐得很大很滿,同時為這兩件作品的小情調母題平添了新的審美出口——沒有衣著、五官、表情、化妝等烘托點染和符號指向,但《牛郎織女》和《溫情》中依偎纏綿的男女,卻既可以看成是天界的神歡,又可以看成是現代都市阿哥阿妹的偷情,這是對人與人之間關系的呈現,這種呈現方式,現實中沒有,也是任何文字所不能描述的,它只能由藝術家的畫筆完成,肖毓方有幸成了這樣藝術家。

北海牧 35×136

出關 96×96.

地獄之舞--71×75

歡喜 99×99.JPG

送子 96×96

溫情 68×68cm.

牛郎織女2 35×136.

參禮 34.5×136

佛緣 68×136

人道中

作者后記:

繪畫之于我,其實就是一種當下的體驗和表達。

我的作品,常常會有人用不同的概念來界定、來評說,比如當代,比如傳統等等。我想,對于繪畫作品,每個人都會有不同的角度和理解以及表達方式,每個人的生活背景、經歷、個體的體驗都不盡相同,何必以某種形式來束縛自己的心靈和自由的表達呢!人們的創造性經常被“專業化知識”所主宰,植根于自然的靈性不斷被人為的知識分割所消解,難以看到世界整體聯系的紐帶。在這個多種概念和方法相互沖擊與混合為特征的時代,尤其如此。

2012年對于我來說是個不平常的年份,在上苑藝術館的駐館,使我“另起一行”了。在這期間我對幾何學中的分形理論以及中國傳統繪畫里的“線”有了進一步的理解和思考。分形幾何是以非規則幾何形態為研究對象,其概念是由曼德勃羅在上世紀60年代末提出來的。它的主要思想是說,在不規則現象表面所呈現的雜亂無章的背后仍存在著規律,這個規律就是在放大過程中呈現出的自相似性。基于傳統歐幾里得幾何學的各門自然科學總是把研究對象想象成一個個規則的形體,而人類"熟悉" 卻無法描述的自然界許許多多真實的圖形竟如此不規則和支離破碎,與歐幾里得幾何圖形相比,擁有完全不同層次的復雜性。

世界是非線性的,分形無處不在,分形學科的誕生.使得我們重新審視這個世界。當人們用分形的觀點,重新審視自然物時,視野頓時開闊了很多。從分形理論的視野上看,我的作品不論是重彩、淡彩,都力圖通過“線”的自由走動營造畫面的氣韻,不追求事物的外在模擬和形似,而是以線的鋪排充分表達出某種內在的風神。它營造的是一種個體體驗的幻覺感,將人的想象、情感等諸多因素引向更為自由和寬泛的彼岸。

在東方繪畫里,線是感情的媒介,畫家憑借線條表現對象的精神,傳達主觀的情感,線條運用從“曹衣出水”“吳帶當風”到后來的十八描,特點是借物抒情。中國繪畫的線是長于抒情的,筆的揮灑處,線的顯現就是畫家的個性、情感的外化。線條的表現力體現在兩個方面一是線條本身的變化。由不同線型及用筆產生的線的粗細輕重、濃淡,剛柔,虛實、頓挫、轉折等變化,一是由線在畫面上的安排組織、疏密、長短、取舍、前后穿插等,表現結構、空間、層次、節奏韻律及裝飾風格。這兩方面的結合決定著線的整體表現力。如感覺和想象的造物,根據歐幾里得幾何學定義,兩點之間的連接產生一條線。線,是點的運動的軌跡。它不是來自自然,源于物像,是非表現性的,無生命的,這不是我們需要的線。

而分形幾何所呈現的無窮玄機和美感引發人們去探索。即使你不懂得其中深奧的數學哲理,也會為之感動。分形幾何使人們覺悟到科學與藝術的融合,數學與藝術審美上的統一,使昨日枯燥的數學不再僅僅是抽象的哲理,而是具體的感受;不再僅僅是揭示一類“存在”,而是一種藝術創作,分形搭起了科學與藝術的橋梁 。

中國繪畫是強調通過“物化”顯示出哲學上的最高境界。也是以“渾萬象以冥觀,兀同體乎自然”來體驗“物化”。它雖是哲學的境界,也是藝術的境界。正是在這一點上與分形理論有著天成的契合點。我堅信,在分形的思維中以線來體驗、融通個體生命與博大的宇宙,“以我之自然合物之自然”,必然會充分地顯示出強大的藝術創造力。

查看29899次

|