|

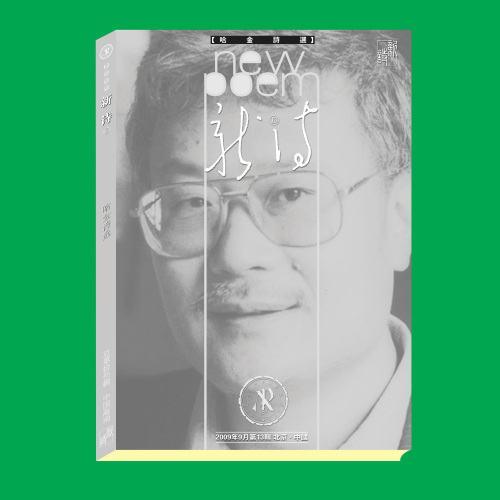

蔣浩編《新詩》叢刊哈金詩選(圖)

[2009-10-10 4:10:46]

《新詩》叢刊2009年9月推出《哈金詩選》:

《新詩》叢刊第十三輯推出了美籍華裔詩人哈金的詩選集,明迪譯。這是繼孫文波、蕭開愚、森子、臧棣、陳東東、桑克、中青年詩人詩選集、楊小濱、黃燦然等個人專輯和多人合集之后,該叢刊首次推出的哈金個人專輯。

這本詩集選自哈金的三本英文詩集Between Silences (沉默之間)、Facing Shadows(面對陰影 )、Wreckage (殘骸) 以及長篇小說A Free Life(自由生活)后附錄的詩作品。作為小說家的哈金已在英文世界取得重大成就,獲得過美國全國圖書獎、福克納獎、海明威獎、歐·康納獎、歐·亨利獎、普希卡獎、坎尼評論獎、古根漢姆研究基金、美國國家藝術(shù)和科學(xué)研究院院士等一系列連英語母語作家都夢寐以求的榮譽,作為詩人的哈金,除了零散翻譯之外,還沒有系統(tǒng)的介紹,《新詩》叢刊第十三輯是哈金的第一本中文簡體版詩歌文本,附有哈金創(chuàng)作年表、訪談和十多幅照片。

2004年上海文藝出版社曾與哈金簽定了“哈金作品系列”的五本書合同,其中一本是詩選,但因政治原因而未出版。除了小說《等待》(湖南文藝出版社)之外,哈金的其他書籍都在大陸被禁。《新詩》叢刊本著詩歌藝術(shù)超越意識形態(tài)的理念而出版了《哈金詩選》。

《新詩》叢刊國際大三十二開本,由詩人蔣浩編輯、設(shè)計。該叢刊印刷精美、考究,并附有資料性圖片,是新詩批評研究與閱讀的重要紙本資料。每冊定價20元,第十三輯定價35元,國際書號ISBN 978-0-9823459-2-4,欲購請直接與編者蔣浩聯(lián)系。

哈金簡介

本名金雪飛,1956年出生于中國遼寧省,14歲當(dāng)兵,轉(zhuǎn)業(yè)后在鐵路上工作,自學(xué)英語,后考入七七級本科生,82年畢業(yè)于黑龍江大學(xué)英語系,84年獲山東大學(xué)英美文學(xué)碩士,85年留學(xué)美國,92年在布蘭戴斯大學(xué)獲文學(xué)博士,92-93年就讀于波士頓大學(xué)寫作坊,94-02年任喬治亞州艾默里大學(xué)駐校詩人并教詩歌創(chuàng)作,2002年秋季至今在波斯頓大學(xué)英語系教小說創(chuàng)作。

哈金訪談:關(guān)于詩歌創(chuàng)作(節(jié)選)

明迪:蔣浩提議我對你做個書面采訪,因為70后詩人對你不大了解。你的第一首英語詩《死兵的獨白》發(fā)表在紐約的《巴黎評論》上,第一本英語詩集《沉默之間》(Between Silences)1990年由芝加哥大學(xué)出版社出版,這在中國留學(xué)生中是非常少見的,能否請你談?wù)劗?dāng)時的情形,為什么寫詩?為何發(fā)表和出版都那么順利?

哈金:1986年秋季我的導(dǎo)師弗蘭克·畢達(dá)教詩歌寫作,我當(dāng)時是二年級文學(xué)研究生,不允許正式修這門課,所以我就旁聽,但必須交作業(yè)。《死兵的獨白》是我交的第一篇作業(yè),弗蘭克很喜歡,就興沖沖地給他的朋友在電話上讀了。他那位朋友當(dāng)時是《巴黎評論》的詩歌編輯,就接受了。但那是在電話上接受的,得署上個名字,弗蘭克問我要用什么名字。我不愿意讓別人知道我在寫東西,就問“哈金” 怎么樣,他說聽起來很好,很簡潔。從那時起我就開始用這個筆名。后來弗蘭克和我的另一位也是詩人的導(dǎo)師——艾倫·格魯斯曼——鼓勵我繼續(xù)寫詩。1988年夏季我在工廠里做看守,有時間,就寫了《沉默之間》。艾倫非常喜歡。那年秋季,有幾家出版社拒絕了這本詩集,但最后被芝加哥大學(xué)出版社接受了。當(dāng)時我并沒有很在意,覺得這只是一個“插曲”,因為我打算將來回國,用漢語寫作。

明迪:你覺得用母語和非母語寫詩有什么區(qū)別?

哈金:一開始我有點初生牛犢不怕虎,覺得用英語寫詩不太難,但后來知道了,用英語寫詩非常難,尤其是對聲的把握。在這方面,英詩是非常講究的,比漢詩講究得多。其實小說也是如此,一個句子好壞,往往要看聽起來怎樣。這不是能從書本上學(xué)來的。

明迪:你的詩很有節(jié)奏感。不過我有個問題,太注重音樂性,太流暢了,是否會使一首詩沒有陌生感,反而趨于平淡?

哈金:這是最難的——怎樣找到自己獨特的音樂。你看英語中的大詩人,只要拿出一行詩,讀者一般就知道是誰的。所以這不是流暢的問題,而是詩人怎樣獲得自己特性的問題,一個終極性的問題。我在英詩里沒走多遠(yuǎn),但知道這個問題;這些年來我大部分精力都用到小說上了。英語中沒有非母語的大詩人,這是非母語作家寫作的極限,但愿將來有人沖破這個極限。

明迪:但你起步不凡,三本詩集各具特色,可惜沒有繼續(xù)走下去,或者立刻改用中文寫。你把詩歌的音樂性和個人的獨特聲音并置,這點很有趣,“聲”在于你似乎是個整體,比如你在《自由生活》的詩歌筆記中談到,詩歌的聽者確定后,能幫助詩人決定音量和音調(diào),也可以幫助讀者弄清是誰在和誰說話。我們先分開來看一下,你早期的英語詩歌創(chuàng)作有一個很明確的目的,就是為中國弱勢群體發(fā)聲,而第二本詩集《面對陰影》(Facing Shadows)卻是你自己的聲音,你在《文學(xué)代言人及其部族》這篇長文里詳細(xì)談到了這個變化,但很多讀者沒有機會看到這篇文章,請你再簡單談一下。

哈金:天安門事件后我漸漸意識到得用英語長期寫下去,但我也覺得自己太天真,以前沒意識到代言人的角色有多么沉重。所以第二本詩集就變得比較個人化,更有抒情的強度,詩也更簡練些。

明迪:我覺得不僅僅是寫作方式和角度有變化,對主題挖掘也更深一些,而且語調(diào)很感人。《沉默之間》里不同人物的獨白都很具特色,但我讀了沒有太多個人感悟,而《面對陰影》引起很大共鳴,你在美國的奮斗經(jīng)歷、對生活的感恩、對舊友的情誼、以及對童年的記憶,讀了很感動,從技巧上來說也很受啟發(fā)。第三本詩集《殘骸》(Wreckage)像一部史詩,從各種不同的個體角度看中國歷史,既有縱向的磅礴氣勢,又有橫向的細(xì)致深刻,你花了多長時間完成這部詩集?

哈金:這本詩集斷斷續(xù)續(xù)用了大約三年。你說得對,《面對陰影》里面的詩更像我自己的,跟自己個人的經(jīng)歷比較密切。

明迪:在《殘骸》中,你以抒情筆調(diào)寫華夏史,從大禹治水一直寫到清末中國第一批留學(xué)生出洋,從遠(yuǎn)古神話故事到真實歷史事件加上個人命運,是否以《荷馬史詩》為目標(biāo)?

哈金:跟荷馬沒關(guān)系。這本書完全是個人的心理需要,覺得要跟中國在感情上疏理一下,以繼續(xù)將來的寫作。用了三年寫完后,心里平靜了許多,好像了結(jié)了一件心事。

明迪:這個說法很有意思,是梳理還是疏離?兼而有之吧。《殘骸》里的獨白很具有震撼力,細(xì)節(jié)處理很老練,有些出人意料之處,你一定下了不少功夫。后來為歌劇《秦始皇》寫歌詞有什么感想?

哈金:當(dāng)然,這些詩寫完了,感情就疏離了許多,因為有了個交待。歌劇不一樣,是大家一起做的,大概像制作電影,我只是一個工作人員,很多東西都不是我說要加就能加,我說要減就能減。這是為什么在歌劇沒上演之前我就說以后不再介入歌劇了。包括電影,《自由生活》的電影合同在最后一刻我沒簽,因為得介入太多。我要集中精力把南京大屠殺的長篇完成。不過,跟譚盾、張藝謀、多明戈一起工作那段時間,我也很受啟發(fā)。從來沒見過有人像那些藝術(shù)家、音樂家那么高興地工作。能夠每天興高采烈地從事自己的工作是人生最大快樂之一。還有,那段經(jīng)歷讓我寫出了《作曲家和他的鸚鵡》。這個故事是我的下一本短篇小說集《落地》中的故事之一。

明迪:《落地》已有兩篇的中文翻譯在臺灣《印刻》雜志上發(fā)了。2002年《耶魯書評》對你作訪談時說你在詩歌、長篇小說和短篇上都很有成就并問你更喜歡哪一項寫作,你當(dāng)時說最喜歡寫短篇小說,現(xiàn)在呢?

哈金:短篇對我來說比較適應(yīng),寫不好就扔掉,再來。也不需要很多靈感,只要堅持下去,兩三年就可以寫一本。但長篇是衡量小說家能力的主要標(biāo)準(zhǔn),契克夫一直要寫長篇,只寫出了《決斗》;魯迅也要寫長篇,但力不從心,沒寫出來。所以,如果體力和精力允許,小說家應(yīng)盡力寫長篇。

明迪:在談及小說創(chuàng)作時,你常常提到“文學(xué)傳統(tǒng)”,那么在詩歌創(chuàng)作上你受哪些詩人的影響?你是學(xué)英美文學(xué)的,專攻詩歌,畢業(yè)論文是關(guān)于現(xiàn)代派詩人龐德、艾略特、葉芝,你還談到過奧頓和哈代等詩人,撇開學(xué)術(shù)文章,從你個人的詩學(xué)成長來說,受哪些詩人影響最大?

哈金:我受唐詩宋詞影響很大,特別是在情致上。英詩方面,對我影響比較大的是喬治·赫伯特和哈代。當(dāng)然葉芝和奧頓的影響也有,但他們的聲音太強大,所以我總是自覺地保持距離。艾略特的《四個四重奏》很偉大,我從中學(xué)到很多,主要是寫作的基本原理。

明迪:你以前談到過喬治·赫伯特和約翰·多恩等玄學(xué)派詩人對19-20世紀(jì)英美詩人的影響,看來你吸取詩歌營養(yǎng)是直追現(xiàn)當(dāng)代詩人的源頭,正如在小說創(chuàng)作上你繞開美國當(dāng)代小說家而以十九世紀(jì)歐洲文學(xué)為精神食糧。但你的詩歌并沒有宗教情懷,也不追求以機巧取勝,你受喬治·赫伯特的影響主要在哪方面?

哈金:赫伯特有種音樂的莊重感,許多現(xiàn)當(dāng)代的英美詩人都受到他的影響,比如伊麗莎白·畢肖普。這種影響是骨子里的。還有,他的富有內(nèi)斂性的勇猛,表面上很溫和,但內(nèi)在感情和思想?yún)s非常激烈。

明迪:畢肖普早期在詩藝上受他影響很大。她抒情上的節(jié)制、表達(dá)上的內(nèi)斂使她有別于同時代的“自白”詩人。回到你的詩歌上,你的英詩語言上有很強的音樂性,這在漢語翻譯中很難表現(xiàn)出來,所以剛才請你多談一下喬治·赫伯特對你的影響。其他英美詩人的影子都比較明顯,哈代的悲觀和戲劇性反射最強,在營造意境和用詞簡練這些方面也有中國古典詩詞影響的痕跡,總之,三本詩集中風(fēng)格變化很大,你作了很多不同的探索和嘗試。找到了自己的聲音。其實,讀了你的《父親》這首詩就不應(yīng)該再問這類問題,“這些日子我聽見一個聲音在嘀咕,/‘他們都喜歡女兒,/你最好做自己的父親吧。’”雖然是句玩笑話,卻也是個淺顯的道理,不管受誰的影響或者模仿過誰,最終還得走自己的路,是這個意思吧?

哈金:那是一方面。另一方面是,在西方亞裔男作家比亞裔女作家更難生存。我認(rèn)識一位母親是韓國人的男作家,他寫了一本回憶錄,但出版商逼他改成小說出版,因為沒有人對亞裔男人的自傳感興趣。所以,最好自己做自己的導(dǎo)師。

明迪:談?wù)勀闩c中國當(dāng)代詩人的交流。你有一首《給阿曙》的詩是寫給大學(xué)同學(xué)張曙光的,請你談一下大學(xué)時代的詩歌創(chuàng)作好嗎?大學(xué)之前有沒有寫詩?換句話說,什么時候開始寫詩的?來美國之后有沒有和國內(nèi)詩人交流?你對中國當(dāng)代詩歌現(xiàn)狀關(guān)不關(guān)心?有什么具體發(fā)現(xiàn)或感觸?

哈金:在黑龍江大學(xué)讀書時,有個大路文學(xué)社,我參加了,但跟別人來往不多,只跟張曙光、李慶西等來往多些。應(yīng)該說我是上大學(xué)時開始寫詩的,寫了很多,沒發(fā)表過,后來都仍掉了。曙光比我認(rèn)真,一開始就要成為詩人,所以他反對我去讀研究生。來美國后我們一直保持聯(lián)系,也討論過一些有關(guān)詩歌的問題,比如詩的敘事性和戲劇化的問題,那是我們在九十年代初所關(guān)心的問題。我也跟肖開愚有聯(lián)系,是曙光介紹的。《給阿曙》是為《面對陰影》那本詩集量體裁衣做的,書的尾部應(yīng)該有一首較長的詩,所以我就用羅馬詩人霍拉斯那樣的書信體寫了那首詩。……

(訪談約一萬字,見《新詩》叢刊第十三輯)

查看8382次

|