|

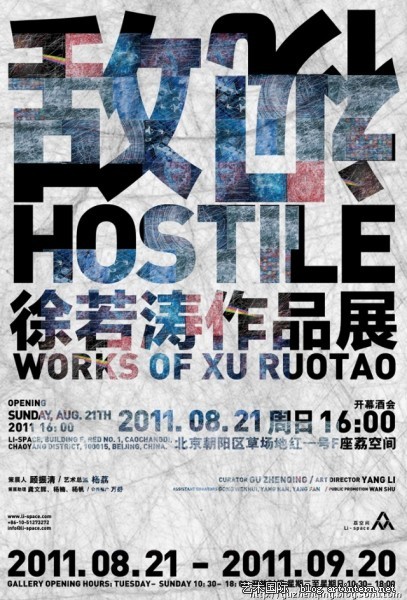

徐若濤的態度<敵視>

[2011-8-19 17:05:39]

敵視:徐若濤的態度

8月21日荔空間展出

顧振清

徐若濤的作品表現為對既定現實、既有文化的一種敵視,同時也 表現出對人之未來的一種深切關懷。敵視是他的一種藝術方法,更是他看待全球化社會消費性的視覺文化的一貫態度。對徐若濤而言,敵視以往視覺范式、范例所激 發的洞察力、想象力,構成了一輪又一輪不斷吹襲自己頭腦的思想風暴。

敵視,在文化上是和解的反義詞。中國人的傳統是以和為貴。但在社會現實中,彼此對立的文明沖突、黨同伐異的人際關系卻是另一種常態。基督教的巴別塔典故預 言,一種語言與其他語言、一種文化的價值觀與其他價值觀的差異性,往往是人與人之間難以溝通、難以和解的歷史淵源。語言分叉、文化分野、社會分工的存在, 使敵視成為不同人群之間、不同人之間的一種社會行為。敵視他者,也構成了人類視覺文化史上不同傳統、不同模式、不同體 制之間彼此沖突、較量、博弈的另一條線索。無論各種藝術傳統、模式、體制的流變,還是各種藝術觀念、形式、風格的發展,都可能因其自身積重難返的慣性而僵 化、泡沫化。于是,新舊之間、前后之間、深淺之間、緩急之間、輕重之間,各種視覺文化力量互相敵視、互相磨合乃至和解、共生。這一切都在所難免。在藝術推 陳出新、生生不息地發展形態中,不同藝術力量彼此之間的正視與敵視,構成了一個個表面上波詭云譎、撲朔迷離,實際上又相輔相成、多元共存的文化語境。徐若 濤骨子里批判和自我批判精神,是他獨立于各種意識形態、文化形態之外一種根基。看待既有事物和觀念, 他既敢于面對、正視,又時時保留一種警醒的敵視態度。敵視所產生的距離感,其實也促成了藝術家個體敬畏他者、避免本性被他性覆蓋的自為方式。徐若濤敵視態 度漸漸磨礪為一種視覺形式,既貫穿在他觀察、批判、反思既有事物和觀念的創作系統之中,又融匯在他各個階段的具體作品之中。

1991年,徐若濤離開沈陽,投身北京圓明園畫家村。作為畫家村最早的中國東北地區藝術家之一,他卻為自由藝術和獨立人格付出不小的個人代價。從美術學院 自動退學、漂泊北京,到居無定所、身無長物。徐若濤脫離體制的自我決定催生了一個艱巨的、危機四伏的自我放逐歷程。創作、閱讀、思考、與境遇抗爭,構成了 徐若濤藝術家獨立生存的個人景觀。他總以床的圖像承載隱喻,表達一種敵視現實、脫離現實的感受。精神的高蹈,讓他既敵視既有的、流行的文化邏輯、又蔑視現 實中的世俗紛擾。這種敵視態度,時而讓他困守在自我的牢獄之中,時而又讓他走出自我、重新認知自我的定義。

2001年,在一次影像后期制作中,徐若濤偶然發現并體會到鼠標繪畫和電子圖像所賦予人的一種視覺解放。任何常態或非常態、現實或非現實的圖像,都可以通 過掃描納入他的審視、批判視野,他也可以憑借介入性或覆蓋性的鼠標線條對其客觀物像進行主觀修改、轉換。徐若濤由敵視既有圖式所觸發的篡改既有圖像的創作 方式,陡然有了一試身手的現場。

由此,近十年來,徐若濤進入又一個天馬行空的創作高峰期。各種宇宙景觀、美術史經典等指涉宏大敘事的現成圖像,不斷成為徐若濤批判性創作的視覺素材。在畫 面上,徐若濤滲透在抽象意識中的那種針對具象層面的隱秘敵意,往往引發出一種緊繃的、夸張的內在張力,強有力地干預著觀者的觀看心理。徐若濤的不少畫面層 次豐富,層層疊疊的線條深具節奏感和韻律感,顯示出不斷覆蓋原始圖像乃至線條自身的時間線索。其實,徐若濤正是在這種否定之否定的畫面形成過程中,體驗著 一種忘我的身心自由,并細致地把控著一種對未知事物的感知和對不確定性的探究。在徐若濤開放的心態下,敵視他者的態度以及游戲規則,并未束縛他、捆綁他, 反而讓他越來越得心應手地游走在具象與抽象的視覺藩籬之間,獲得一種觀自在的藝術境界。

8月21日荔空間展出作品之一<龍袍>130X112cm

查看32797次

|