|

【上苑藝評之馬賽克】滕亞紅“生命之源(根相)”

[2015-10-21 8:28:59]

【上苑藝評之馬賽克】滕亞紅“生命之源(根相)”

Teng YaHong The Source of Life (Root)

Christopher Pelley 馬賽克評(呂墩墩譯)

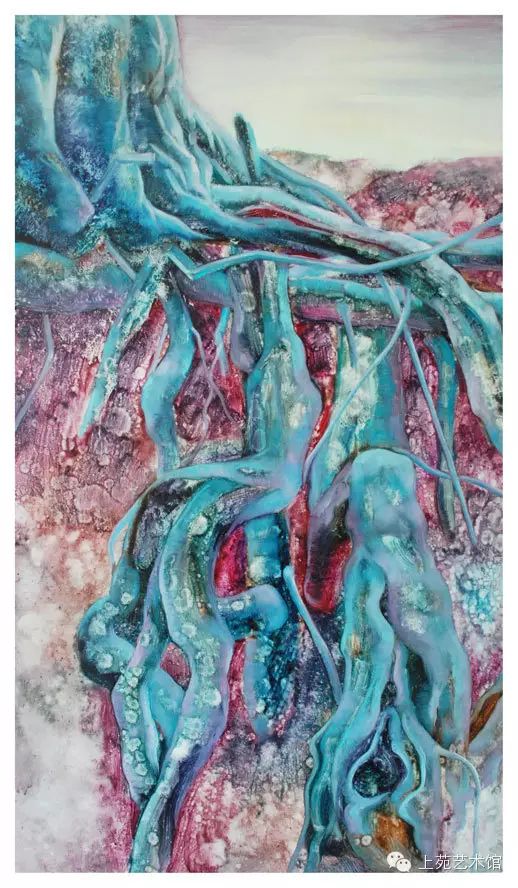

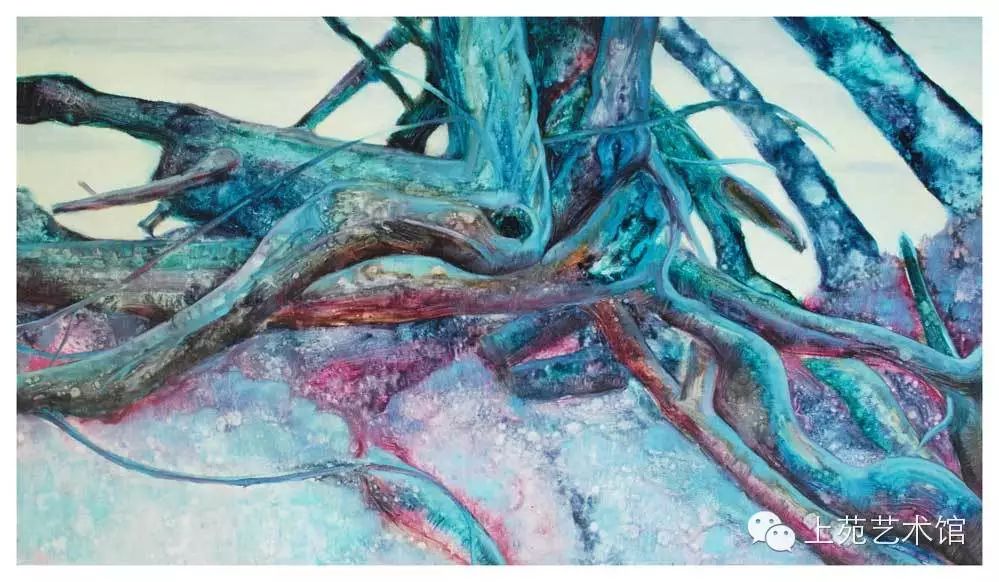

Looking at the paintings in Teng YaHong’s exhibition, one feels transported to some woody bower or dark thicket. Tree roots struggle to crack open and penetrate rocks. Branches crisscross. The view is always towards the earth as if there is fear of tripping over some errant root obstructing the path. There is a sense of dappled shade. One notes a kindred spirit with the Pre-Raphaelite Brotherhood in these works. The P.R.B. were a group of painters who in England of the 1850’s set out to revolutionize painting and return it to a strength and purity that existed before the time of Raphael (1483 - 1520). They were interested in portraying an erratic nature, often untamed, with a reckless abandon that had been squeezed out of existence by the academic tradition. Often times they painted out of doors, taking inspiration directly from visual observation, as does YaHong.

看著滕亞紅的畫展,一時感覺跑到了那些樹陰或陰涼的叢林。樹根掙扎著弄破土層、穿透巖石。根系盤根錯節(jié)。使人關(guān)注地面上就好像怕絆倒,因為無處不在的樹根阻礙小路。存在一些有斑點的色調(diào)。有一點使人想起拉菲爾前派的作品,1850年在英格蘭幾個藝術(shù)家掀起了一場革命,為了尋求更純、更有表現(xiàn)力的繪畫形式,這種繪畫在拉斐爾(1483-1520)以前就已經(jīng)存在。這群藝術(shù)家追求一種難以抑制的古怪味道,帶著不顧后果的狂熱,其實這些東西本來出自于學術(shù)傳統(tǒng),本來就存在。當時他們多次到戶外去寫生,從視覺觀察中尋求靈感,亞紅現(xiàn)在的做法跟他們一樣。

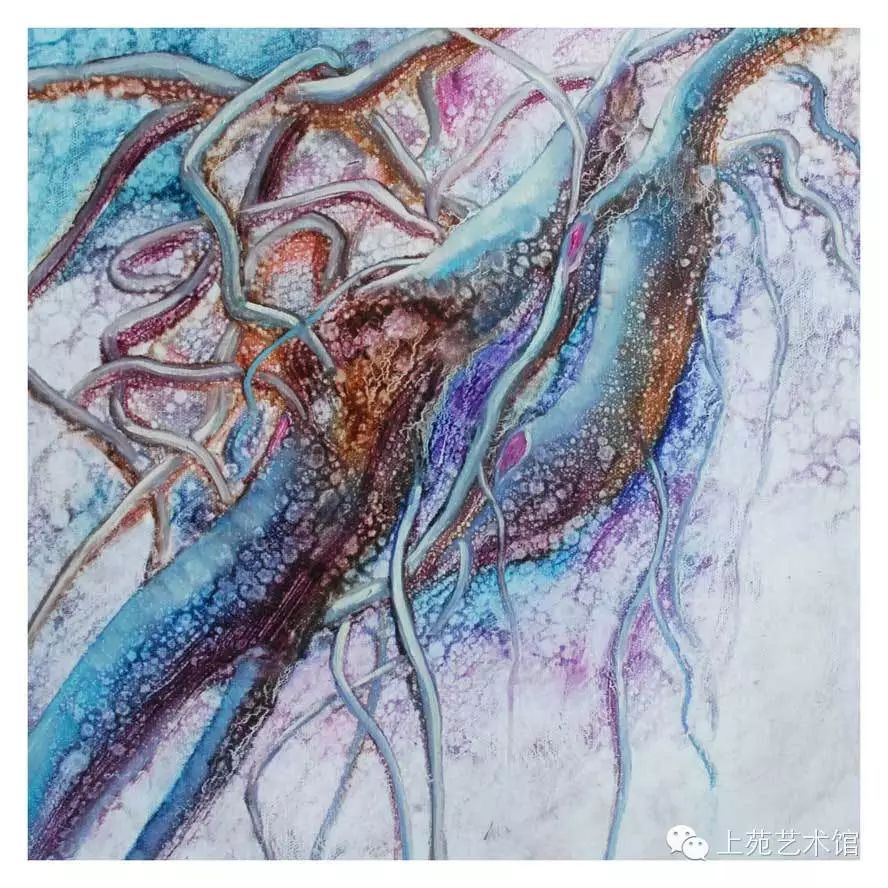

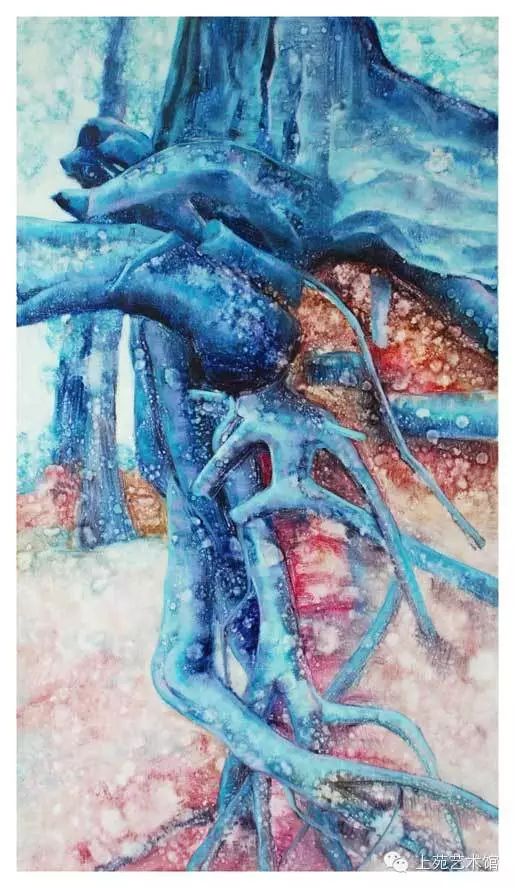

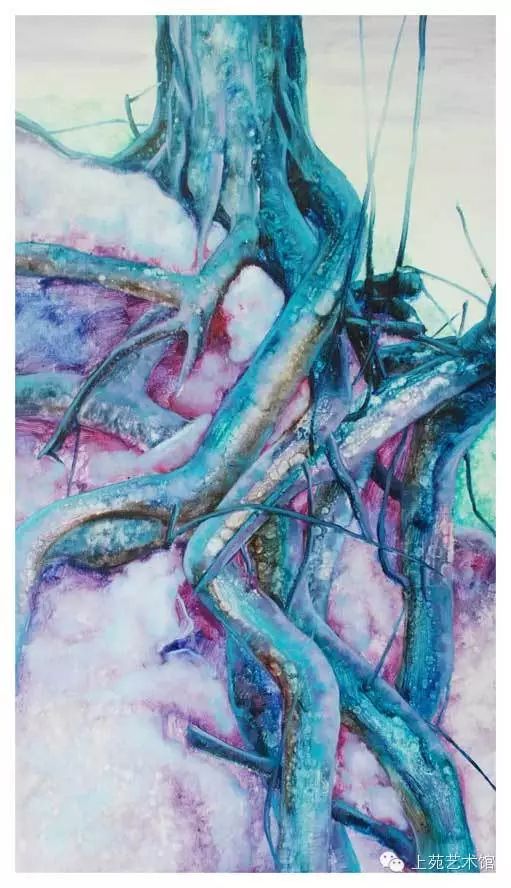

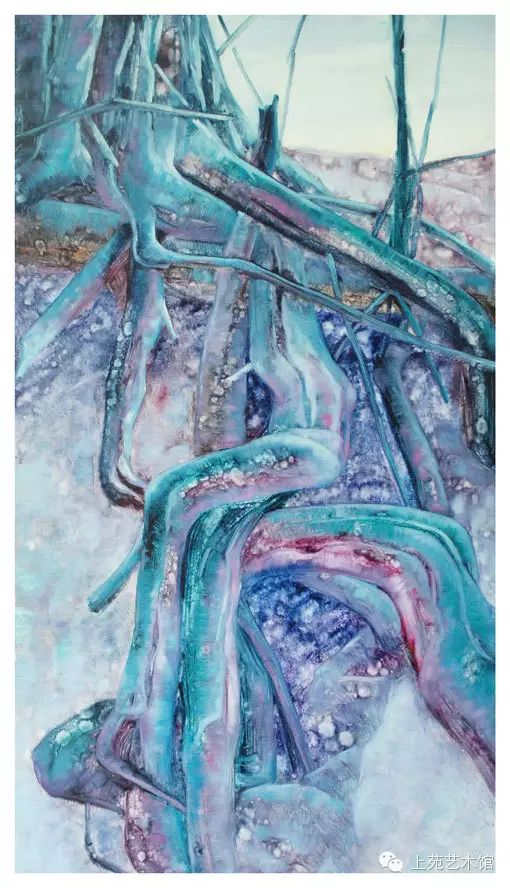

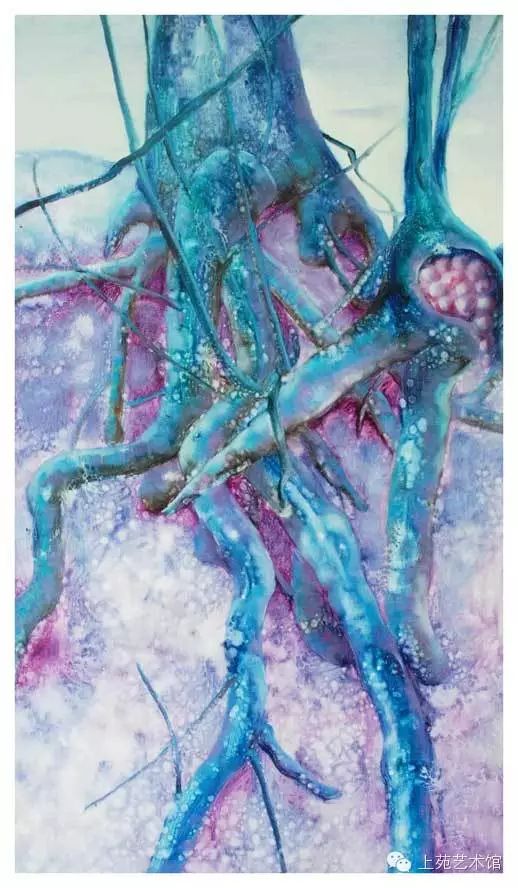

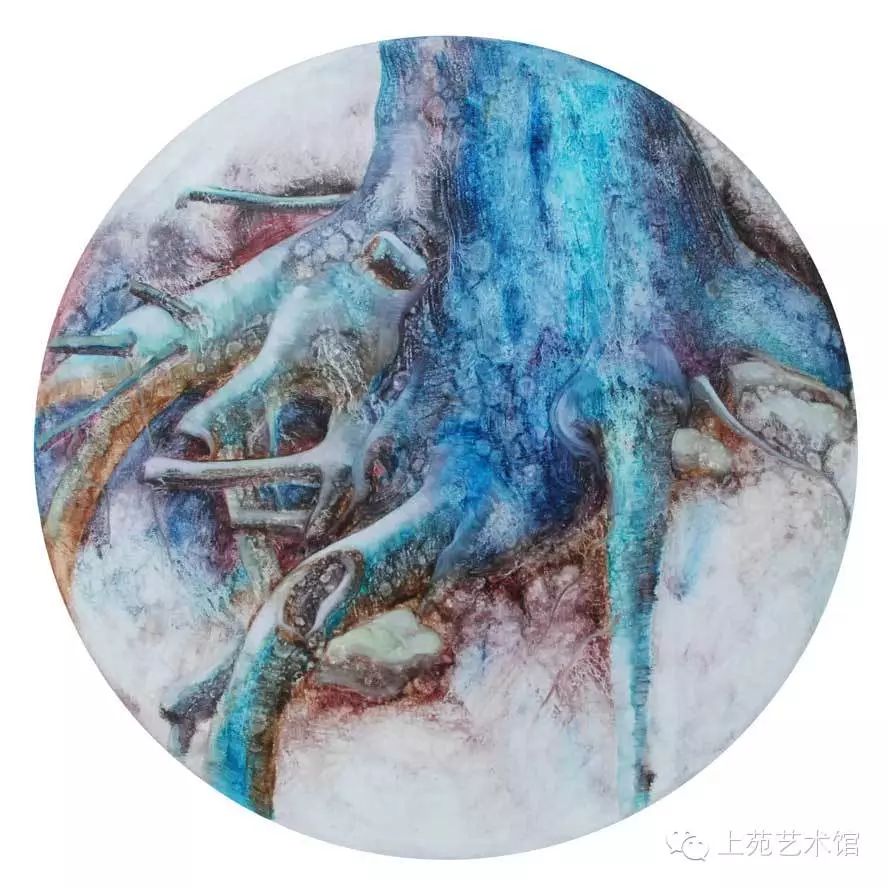

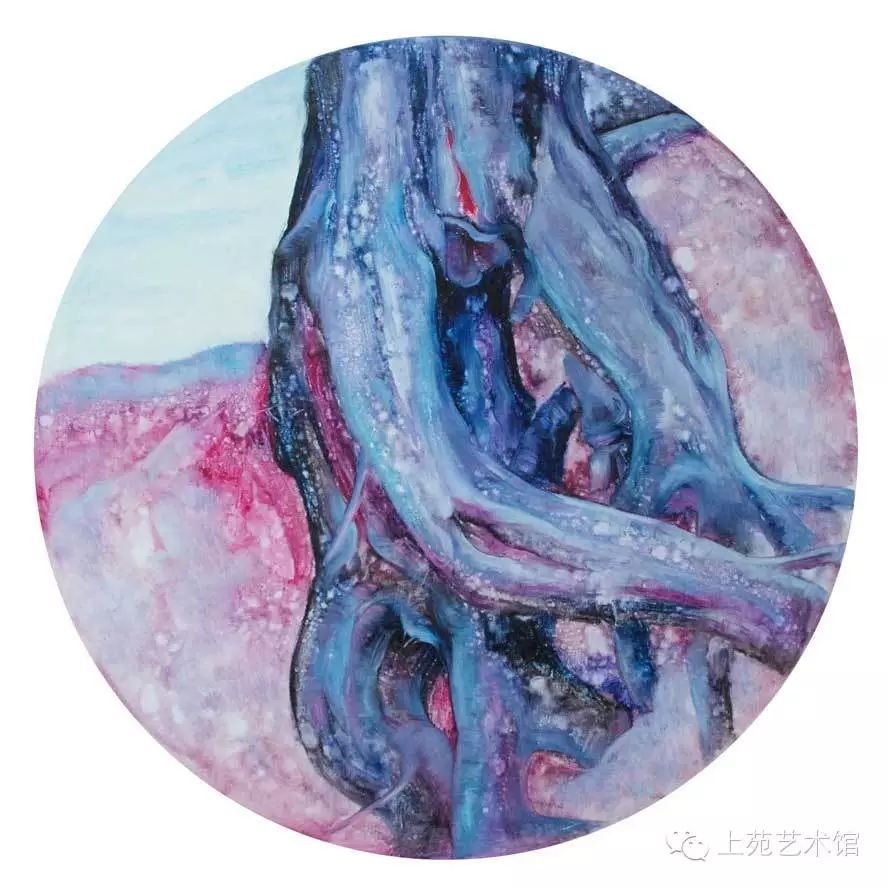

But first looks can sometimes be deceiving. Teng’s color doesn’t quite jive with the scene. Where one would believe in greens and browns to propel this subject matter, there is a preponderance of turquoise blues and reds. The off key chroma suggests more bowels and entrails than nature trail. In Number 2 small disassociated branches are tubular and smooth, glistening slightly upon a purplish ground like some left over from an anatomical dissection. There is a slightly visceral quality to the paint. Thin layers of color often times dispersed by splashes of paint thinner are overlaid with luscious strokes of pink, turquoise and flecks of white following the contours. The works in this series of paintings become a Rorschach test of the viewers psyche. Do the small splotches of dispersed paint read as lichens on tree bark, or corpuscles floating in arteries?

但首先,外表有時是會騙人的。滕的顏色并不完全是現(xiàn)實的場景。一般人會相信用翠綠和褐色來畫,而她卻用寶石蘭和紅色。特殊的濃度意味著挖掘出更多內(nèi)部細節(jié)而不是呈現(xiàn)自然色彩。在2號中(本系列的作品只用數(shù)字命名)根枝分開呈管狀,發(fā)出一些光點,底子是微紫色的,景象有點像解剖的內(nèi)臟。顏色多層覆蓋后以調(diào)色油噴灑,又加以粉色的看上去很舒服的筆觸覆蓋。翠綠上有白色的斑駁以及勾線。本系列作品好像是用來作羅夏心理測試。看上去不知是地衣在樹皮上,還是血球在動脈里漂浮?

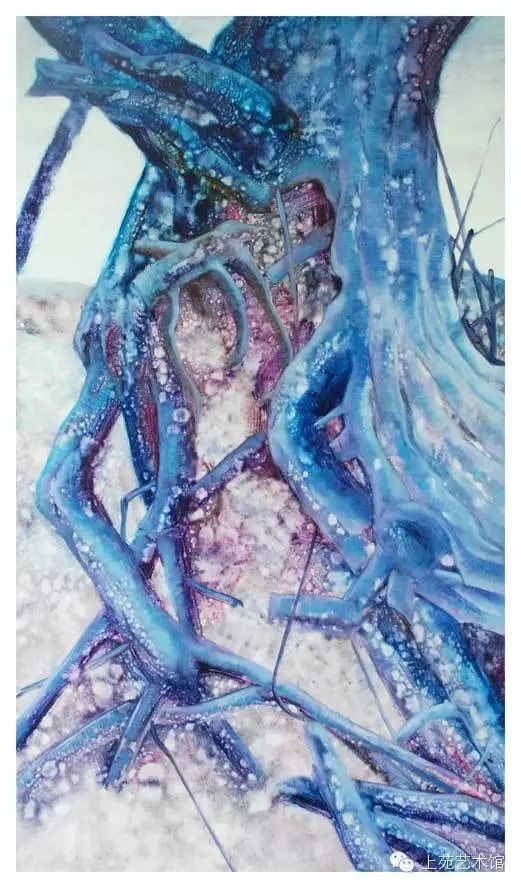

Nature is not whole, here. The branches end abruptly. They are not broken as if by wind or storm, but are cut with the precision of a chain saw, their circular terminations projecting into the void. Number 65 shows us a tree stump, its entwining roots and branches ending short, isolating it on the canvas. But the turquoise color also suggests an organ surgically removed, awaiting for transplant and oxygenation to turn the blue back to red.

自然不是一切,根枝突然沒了。不像是被暴風雨襲擊所致,是被精密的自動鏈鋸所鋸掉,本身的自然狀態(tài)沒了。作品65號是一個樹樁,交纏的根和分枝末端孤立地隔離。但綠松石的顏色也顯示像是有一個肢體被切除,等待移植后使皮膚顏色由藍便紅。

Teng subtitled this exhibition “Roots” and that suggests how the works are to be viewed. We revel in her view of nature, the colors that are more felt than seen, and we give pause to ponder how we treat the roots under our feet. These paintings have the outward appearance of being part of the western pictorial tradition, but they are distinctly Chinese. The roots of YaHong’s work are deeply grounded in the history of ink painting where depth is not suggested by shadows as in the western tradition. Su Shi and Mi Fu, scholars during the Northern Song Dynasty, expressed disdain for techniques that stressed dimension, depth and proportion. Ideal painting instead should transform feeling and mood into visual data and Teng accomplishes that task.

滕副標題為這次展覽“根”,表明作品是如何被視覺觀賞的。我們陶醉在她的自然里,比看到的顏色,更覺 得我們要暫停思考我們?nèi)绾螌Υ覀兡_下的根源。

這些畫有向外外觀的西方繪畫傳統(tǒng)的一部分,但它們明顯是中國的。亞紅的根的作品深深植根于水墨畫的 歷史但這種深度影子不建議在西方的傳統(tǒng)上。蘇軾和米芾,在北宋學者,對技術(shù),強調(diào)表示蔑視維度,深度和 比例。理想的繪畫而不是應該改變感覺和情緒可視化數(shù)據(jù),滕完成這一任務。

Teng YaHong’s view of nature, like her color sense, is deeply personal. She shares her view of the world around us which even though grossly abused, still pulsates with vital energy. For all the cut and wounds and hurt, there appears in Number 30, one small lone branch of new foliage giving us hope for the future.

滕亞紅自然的觀點,喜歡她的顏色感覺,深入的個人喜歡她的顏色感覺,。她的分享對我們周圍的世界,即使 嚴重虐待,仍然閃爍著至關(guān)重要能量。出現(xiàn)在30號的作品剪切和創(chuàng)傷和傷害,有一個小的分支的新葉子給了 我們對未來的希望。

Christopher Pelley

Beijing 2015

作者簡介:

馬賽克(Christopher Pelley)出生于美國紐約,藝術(shù)家以及藝術(shù)評論家,生活在羅馬與北京。

上苑藝術(shù)館2014-2015駐館藝術(shù)家。現(xiàn)為上苑藝術(shù)館駐館畫家、跨界藝術(shù)批評專員。

譯者簡介:

呂墩墩,1983年畢業(yè)于湖北藝術(shù)學院(今湖北美術(shù)學院)2015年上苑藝術(shù)館駐館藝術(shù)家

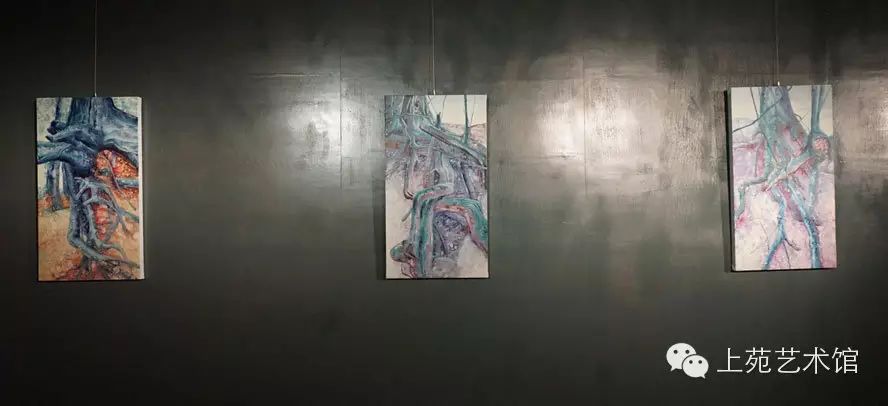

【現(xiàn)場】滕亞紅個展《生命之源》

"Source of life" Installation Exhibition by Teng Yahong in Shangyuan Art Museum

《生命之源》40x-40cm布面油畫2015年

滕亞紅簡歷

1987年出生于湖南省懷化市的麻陽縣

2010年 生活居住于成都

2015年 入住北京上苑藝術(shù)館(2015國際創(chuàng)作計劃)

2015年 加入中國意象油畫研究會(會員)

展覽簡歷

2009年4月20因參加學院“巴蜀笑星”速寫大賽獲學院最高獎項特等獎。

2009年12因參加學院第二屆創(chuàng)意設計大賽獲最佳素描第二名。

2009年12因參加學院第二屆創(chuàng)意設計大賽最佳油畫第二名。

2011年7月 成都“新銳80#90” 群展

2012年 成都當代藝術(shù)群展“開倉納糧” 群展

2013年5月 成都“意境龍泉” 邀請展

2013年 成都“和光·青年對話” 邀請展

2014年 成都“回望桃花源” 邀請展

2014年5月 成都“意境龍泉Ⅱ” 邀請展

2014年 昆明藍谷創(chuàng)意基地“藝系魯?shù)椤ッ魉囆g(shù)家公益義賣活動” 公益展

2014年 北京"致敬--青春"全國青年精英藝術(shù)家特展 邀請展

2014年 成都“以小見大” 邀請展

2014年 成都“超越的力量” 邀請展

2015年 成都“棱角——四人聯(lián)展”

2015年 成都“回望桃花源Ⅱ” 邀請展

2015年 北京上苑藝術(shù)館“亮相” 入館展

2015年 成都“意境龍泉Ⅲ” 邀請展

2015年 北京“第三屆V時代青年藝術(shù)展” 邀請展

《生-命之-源》40x40cm布面油畫2015年

《生-命-之-源》40x40cm布面油畫2015年

《生-命-之-源》40x40cm布面油畫2015年

《生-命-之-源》40x40cm布面油畫2015年

《生-命-之-源》40x40cm布面油畫2015年

《生命之源》--50x90cm布面油畫2015年

《生命之源》--50x90cm布面油畫2015年

《生命之源》--50x90cm布面油畫2015年

《生命之源》--50x90cm布面油畫2015年

《生命之源》--50x90cm布面油畫2015年

《生命之源》--50x90cm布面油畫2015年

《生命之源》--50x90cm布面油畫2015年

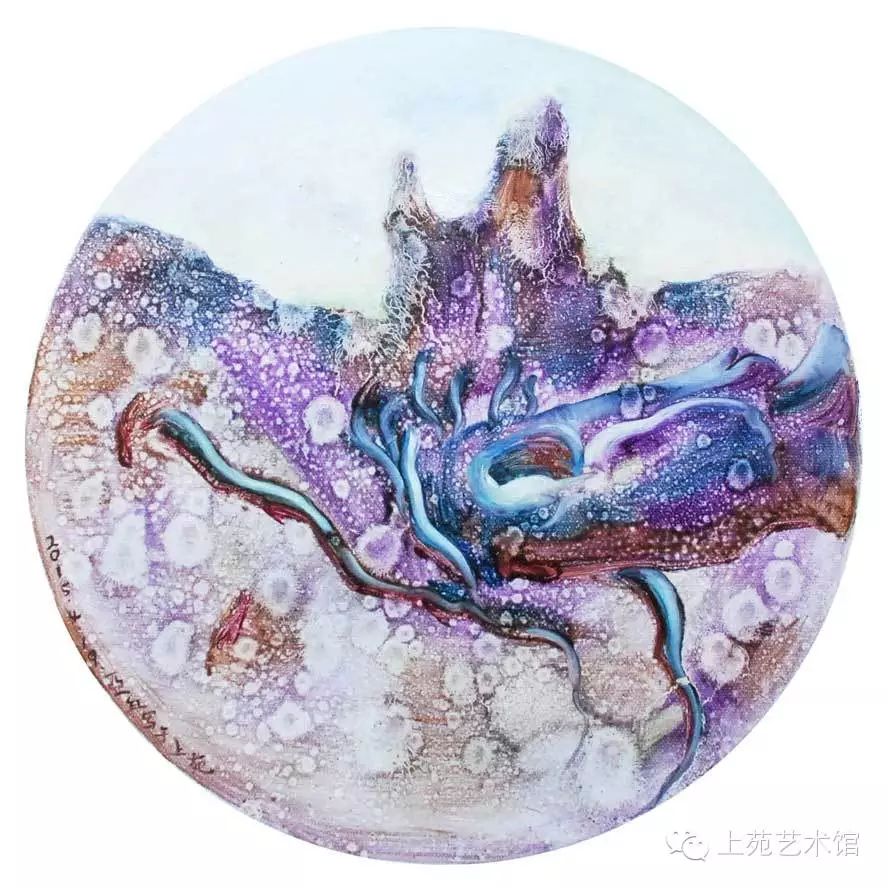

《生命之源》-60x60cm布面油畫2015年

《生命之源》-60x60cm布面油畫2015年

《生命之源》-60x60cm布面油畫2015年

《生命之源》-60x60cm布面油畫2015年

《生命之源》-60x60cm布面油畫2015年

作者自述:

我喜歡畫近距離或微觀的植物,創(chuàng)作中我幻想著人在這微觀的植物中一絲不掛的景象,那是一種原生態(tài)的感覺,這就使我創(chuàng)作了夢系列。人生如夢,夢如人生,夢可以實現(xiàn)人們內(nèi)心深處的愿望。我用寫實的表現(xiàn)手法來描繪我的夢系列,因為我希望我的夢能夠?qū)崒嵲谠诘某尸F(xiàn)在大家的面前。愿我的夢能實現(xiàn)更多美好的畫面。

在這花花世界里,花美,它讓人看得眼花繚亂。而它塑造的果實菜籽同我們一些藝術(shù)家的生活處境也是一樣的 ——它們往往被埋沒了。

生命之源,大地之根系列的寫生作品源自我今年三月份在成都的觸摸鄉(xiāng)愁“回望桃花源”寫生活動展的一次寫生得來的感覺。一來到寫生目的地我就在思考和尋找一種不一樣的視覺角度,當我看到各位老師以及一部分青年藝術(shù)家他們在這片桃花林里抬頭觀看遠方的景色時,我低頭了。于是我找到了我的目標。當我來到北京,看到北京的樹時讓我有一種抑制不住很奇特的感覺,。我觀察北京的樹枝它在沒有樹葉的時候它與天空明顯的對比讓樹枝的線條很分明,它在天空中穿插成各種很美的畫面。旅行的一路上我看到北京郊外種植著一片一片高高的白楊樹,有柿子樹,桃樹以及杏子等,這讓我的心情更加的喜悅,我愛大自然。來到上苑,上苑周圍的景色呼喚著我,對于在成都寫生未盡興的我一種沖動的欲望更加的強烈。待材料購買齊全后,我抑制不住的心跳躍出來開始了一段寫生的路程。我依舊低頭看著眼前猶如枯木又逢春的大樹,大樹扎根大地在被人們挖過后樹根暴露所呈現(xiàn)的景象吸引著我。進而出現(xiàn)了《生命之源,大地之根》這一系列作品。

《生命之源》-60x60cm布面油畫2015年

《生命之源》-60x60cm布面油畫2015年

《生命之源》--50x90cm布面油畫2015年

《生命之源-》40x40cm布面油畫2015年

《生命-之源-》40x40cm布面油畫2015年

《生-命之-源》40x40cm布面油畫2015年

----------------------

-------------

上苑 & 鳥巢-文學藝術(shù)國際聯(lián)盟(簡稱:國際文盟)

International Network of Literature and Art(INLA)

電話: 010-60635299 60635757

Website: http://www.inlac.cc/

http://www.sh-yinshua.com/

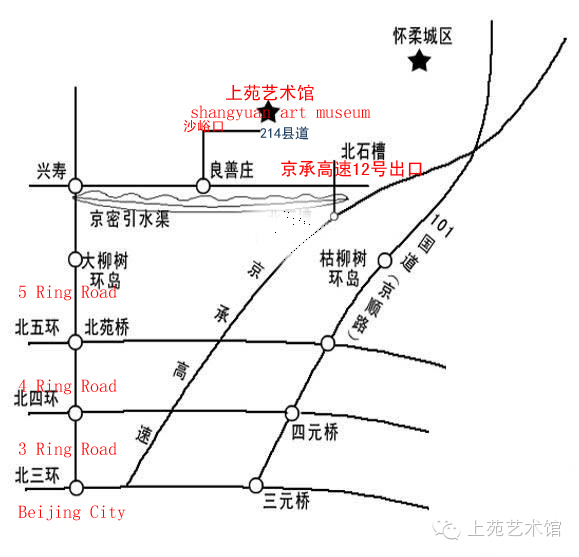

交通指南□北京東直門916路、942路到懷柔,轉(zhuǎn)杯柔-沙峪口(上苑藝術(shù)館)

□京承高速12出口 > 右拐過水渠西行2KM > 良善莊路口北行到底>右拐300m路北

查看6181次

|