繪畫中的東方感覺

李蕤

周遭的人都覺得我是一個很典型的東方女性,這在我的作品所表現的意境中可以

窺見一斑。

東方繪畫的表現方式向來就是從心靈出發,講的是天人合一,物我之間的交融濃

度。我深信色彩和諧的含義應該與音樂和諧的原理一致。

在繪畫過程中,我逐漸從三度空間的寫實描述,對世界形象的執著掌握,轉而對

純粹色彩線條的進一步探討。將形體突破線條的束縛,將自然事物和心中意象融為一

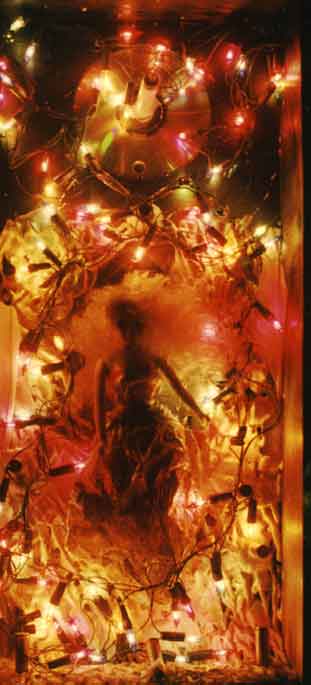

體。這種“抽象”具有中國畫中的中國氣質和中國精神,如我的作品《雨.花》、《小

寒》就能悟出個中之味。之后,我開始創作一種單純化的理想造型,以堅實穩定的結

構和優美溫婉的線條在抽象與具象之間取得某種平衡,這種介于二度與三度之間的曖

味和張力溝通了傳統與未來的脈絡,如作品《瓶.花系列》。另外,《消逝》、《心

痕》、《紅塵》等這一系列裝置和綜合媒質作品也能體現出具象與抽象的和諧令人心

寧神靜,色彩以及線條的變化與交織使作品既遠離現實的生活世界,但又充滿人性

的,感性的。以及社會的暗示,這也許是女性所特有的敏感所致吧!

經過幾年的創作,我已能自如而又連貫地在油畫,材料作品和影像作品中表達自

己的藝術觀點。既能擁有東方情調,又不乏西洋表現;既不忘傳統精髓,卻又允許現

代面目。我將沿著這條完全地放任自我天真,質樸的創作路線走下去!

隨時間而來的智慧

島子

自1839年達蓋爾發明銀版法攝影至今,整整160年。"心眼"--西部觀念攝影展,從藝術史的文脈來看,既是一種巧合又有著內在關聯的紀念意義。

藝術攝影史是一部科技史和觀念變革史與圖像志同源性質的演變史,攝影術的發明改變了藝術史的方向。

早在19世紀40年代至50年代,當西方社會對攝影產生空前的熱情時,正規學院陪養的年輕畫家就已開始探索其視覺潛力,促使藝術活動催化并考驗美學定義及正統藝術觀念的完整性與可靠性。職業的藝術攝影家從他們中間分衍而獨立。這種裂變在藝術家和評論家中形成了兩種情況:絕對地排斥這一新的表現方式的藝術定義;或相反地在開放的意識支配下,將其吸納為現代派或工業化的藝術。

法國詩人、藝術批評家波特萊爾,在他的有關《現代觀眾與攝影術》論文中,指責了照相機那種機械的無個性的"粗鄙"已經對藝術的詩意帶來了"危險的替代"。他認為"如果允許攝影術替代藝術的某些作用,它不久將會取代藝術并使之完全改變性質。"波特萊爾是以現代主義精英立場和唯美主義詩學,對美的熱愛所賦予的所有的依戀情感而發出的一種憂嘆與忌恨,為此,他以為"拜倒在現實面前"的藝術表現形式的飛躍和發展,敲響了想象力的喪鐘,因而也會葬送藝術家的身份。

本雅明在1936年發表論文《機械復制時代的藝術品》,發現攝影術的發明同時威脅到傳統和前衛藝術的原創性。原創性來自作品的不可復制性,它賦予了作品有魅力的"靈韻",正是"靈韻"確立了康德美學所倡言的距離感,貴族文化懷舊的歷史感以及浪漫主義的抒情性。

但本雅明基于革命的辯證法對后"靈韻"’藝術(機械復制藝術)持以積極的肯定態度,"把一件東西從甲殼中撬出來,毀障它的靈韻,這正是一種認識論的標記,是萬物平等意識的使然",這一態度使他進一步洞悉到后"靈韻"是在世界歷史上首次把藝術作品從它對儀式的寄生依附中解放出來,這位西方馬克思主義者藉此建立起一種審美與政治相互契合的,具有后現代性的唯物藝術觀。這一觀念的形成為二戰后藝術家挪用現成物包括各種照片和圖像提隊了合法化的美學根據。

觀念攝影產生于70年代,它隨同藝術領域的擴大和傳統美術分類學的式微,把當代多種多樣的藝術形式諸如電影、表演、環境、行為、裝置等都吸納包容進來,使攝影成為藝術的巨大孵化器、它既解放了藝術的生產力,又為藝術觀念的變革注入了生機。至此,作為前衛藝術的觀念攝影,逸出了傳統的社會性記錄和工藝美術屬性的婢從身位,從工具的利用到媒介的表現,是一項本質意義的轉換,是觀念攝影得以存在的首要基礎,唯其如此,它才由記錄性的客體轉換為創造的主體。

觀念攝影在本土的生成和獨立是近幾年的一個藝術現象。從四川美院95級油畫系的影像展品中可以印證一個事實,即年輕的藝術家已不再鬼打墻似地糾纏在"真實"問題,而是強調究竟屬于哪一種"真實"所指涉的文本性語境。緣此,藝術家為表達各自所尋繹的"真實",既可合法地權充藝術史經典圖像和流行文化中的大眾影像,亦可虛擬式地擺拍、造作,因而諸如編導式、行為主義、集合、敘述、寓言、表演、擬態、快拍以至翻拍、拼湊都有效地成為其"法術"。

觀念攝影是以智慧為底蘊不斷累積而生成的審美感性顯征,而真正的智慧源于良知的植根,它是對人類存在各種不幸的道德批判和關懷,對不幸的愛,就是使自身親自成為肉身的不幸,從而使屬靈的方面得以拯救。蘭益的《青蛙復仇記》與《被釘十字架的青蛙》以精致的愛心和寓言式的視覺機智,呈現出可貴的創造智慧,作者從"有罪的"童年行為追問痛苦記憶的根源,指向"黑暗的心底"。在此隱蔽的淵藪之下,青蛙的"復仇"就在愛的神學維度上成為心靈的負罪和懺悔。青蛙之血成為神主的寶血,它的不幸和無辜正像基督耶穌一樣,由于被釘十字架而使人的罪得以雪洗,這件作品的優異正源自強烈的道德內省也因此而產生了深刻的現實批判精神。

王軍運用他的嫻熟的拼湊、剪貼的合成技法,以超驗的圖式表現"難以逃避"的不幸經驗。高調的光影營造出夢魘般的單調、沉郁、寂寞的氛圍,剪貼的輪廓線以及鄱拍后的失真,適切地映現出類似"紙人紙馬"的虛浮、蒼白和呆滯。作者對病態的"新人類"之不幸所持的精神和情感態應,明顯地區別于潑痞式的虛無,人生不可承受的存在之輕,在萬般無奈中仍然透出陰憂的悲憫情愫。

蒲浩淼同樣也運用了拼湊手法,由每張單獨照片的不同空間,構成一幅大照片的統一空間,使之立體多面地關注生存的原生態,從而改變習慣的視角,獲取另一種真實。

陸偉和胡珂的影像,把握了編導式攝影的要義,他們試圖用鏡頭來闡釋"窺視"--這一嗜痹的社會心理癥候,陸的題材是性,他虛擬了一出成人秘戲,窺視與被窺視被設定在同一情境中,在五幅程序化的聯作之后,窺視者的心理期待被中斷,被"第6幅是鏡子"框入、映現、變成了秘戲的同構,這正象馬克思所言"凡人們所有的在我身上都有"。胡珂的影像以隱喻和暗示替代敘述,低調的蒙太奇語言,吝嗇地只給出一個點鈔票的動作,一種賭徒的姿式或秘密空間中自娛的銷魂和忘我。粑大面積的黑留給觀者去引伸,聯想和杜撰。

郭銳的彩照《生存狀態的真實》使用直接攝影法,力圖客觀地再現生活真實的一面,但由于性別差異存有的"他者的疑視",俾使相機鏡頭的干預性已然給日常的瑣細和平淡注入了一種微妙的騷動。

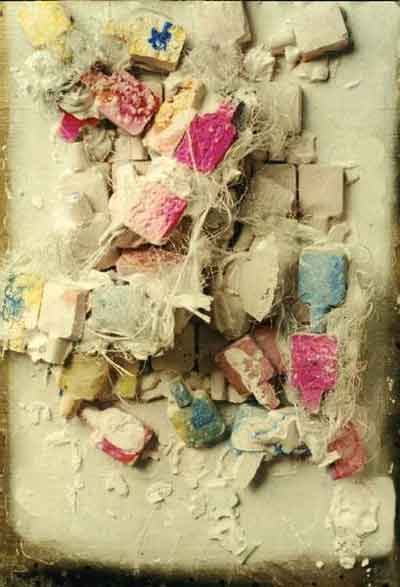

李蕤和莊維嘉同為女性(認識這一點是讀解的啟鑰),她們在對事與物的親在感受和體驗中,以細膩的直覺傳達著情感世界易受傷害的本真狀態。李的《4×6》是一件簡潔而豐盛的影像聯作一一坐在餐桌前的女孩、擦身而過的背影,兩種形象演示了一幕復雜的心理戲劇,在此,那"飄渺逸去"的身影,寄寓著愛的狀態的缺席,愛的主體滿心期待,都在這非確定性的稍瞬即逝,變成一個空洞的能指。作者從另一方面也示揭了女性的依賴心理是導致自身被客體化成為"她者"的原由。莊的集合式影像對于物的即物性再現,是一種言之有物的轉喻,她以很鮮明的光影趣味,給出了諸如海鮮、肉食現成品的"媚態",藉由設喻,指陳人性中有著象烏鴉記戀亮麗、閃爍物品的那種占有欲。正是人性的這一動物性弱點,使占有物和自身都虧欠了美的本真。

李繼開、闕佼、謝綱、謝露明、張丹、王朝剛和熊宇都不約而同又面目各異地藉由社會文化變遷中的都市環境,來反省人的現實處境和歷史的關聯。

李繼開的影像營造出一股陰冷的鬼氣,玩偶、手套、老房子、舊樓梯、廢墟都散發著發霉的頹廢氣息,在此氣息中隱伏著隨時可能發生的恐怖事件。闕佼運用波普手法,將不同時代的流行語言和物像、政治口號與時髦商品聚合,設定了一面反諷的鏡子,照見現實中的歷史和歷史中的現實。謝綱的人工上彩使原本污濁,頹敗的場景生發了一種嬌滴滴的邪惡感,相片上只留取小小的玩偶未上彩粉,充當著獨白者的魅影和傾訴。謝露明挪用一具白種男性塑料模特兒,使之"游走"在證券交易所、公交車、商城、鮮肉市場,直喻出人的物化和物化世界的冷漠和荒誕。張丹動用了裝置和包扎手段,非常自覺地"導演"著無機之物的物性,這些物性被主觀的審視提取為意象符號,象征著"被分解的都市難以擺脫消融、重構同類符號的命運"。王朝剛的《處處留影》選擇了山城中特有的"典型人物"--"棒棒"(挑運夫),分別為他們在大都會廣場、紀念碑、高級酒店前拍照留影,通過多重差異的比照(貧/富、新/舊、土/洋、失落/驕奢、孤寂/喧嘩……),接續著高更那個沒有答案的著名"三問",梗頑地追問下去。熊宇則扮演著一種偽私人偵探的角色,跟蹤拍攝無名倩女和闊太太,在街頭拍攝并記錄她們打電話的時間、地點,并將這些記錄與所拍到的影像同時展出,這種行為主義象征性地捕捉到都市紊亂神經的悸動與惶惑。

如果說李彬發明了一種"壓縮報道",提供了一種全新的新聞報道范例,那么,這一發明將會使他認領一個城市信息垃圾清潔工的角色,而且在無意間,已經把這些垃圾還原給了它們的制造者。

趙云豐以"創作思維體現觀念",其展品是一件包容著過程藝術智性的影像佳作。10幅聯作使用了極其簡單的材料:手、注射針管、蘋果。從有機物到無機物的變異過程,演示出"無非塵埃"的生命悲劇。作者的視覺表現冷靜而理性,象似外科大大的臨床作業,但在語言的零度之下,蘊含著殘酷的詩意和明澈的哲思。

如果人們固執地透過唯一的濾色鏡去觀察智慧的彩虹,那么,許多有創造力的年輕頭腦將被誤讀為一片白霧。然而,如果我們不懷偏見和妒意,我們會由衷地感受到從專業美術學院成長起來的"70年的一代",隨著思想的成熟和苦難的造比,行將更高、更穩地浮出藝術史的地表,成為新世紀視覺人文的創造主體。

一九九九年元月北京方莊