|

【上苑藝評之豐雷】“失去的藝術(shù)不難掌握”

[2015-8-26 9:08:55]

【上苑藝評之豐雷】“失去的藝術(shù)不難掌握”

對《失去的身份》的一種解讀

Theart of losing isn’t hard to master.

——Elizabeth Bishop,One Art

印度籍藝術(shù)家壽天(Dhaneshwar shah)、蘇蘭達(dá)(Sunandakhajuria)夫婦的行為+裝置作品LostIdentity(失去的身份)。“Lost”一詞,我當(dāng)時(shí)匆忙將其譯成“丟失”,大概是這個(gè)詞攜帶的痛徹心扉的效果(就像丟了一件心愛的玩具)讓我沉迷,而沒能選擇更具靜水流深逝去感的“失去”,就像題記中詩人畢曉普《一種藝術(shù)》里的句子“失去的藝術(shù)不難掌握”里那種深穩(wěn)的回響其實(shí)更加切題。“失去”詞語中的客觀性透視出普遍性,它比“丟失”要深沉一些,因?yàn)椤笆ァ辈皇莿e的,它就是我們生命所豐富飽含的,它就是時(shí)間(綿延)本身,就是我們存在的本質(zhì),我們正是一面“失去”一面新生,其間轉(zhuǎn)換之迅速已難分彼此——正是因此,我們也許可以說,失去是存在的本質(zhì)。Lost Identity這件作品,講述的就是關(guān)于人之失去性的故事。

《失去的身份》,于8月4日在上苑藝術(shù)館展出,分兩部分。其一,是純粹的裝置。三張大方桌呈鋸齒形排列,鋪上潔白的桌布。就像馬上要舉行晚宴一樣,在每個(gè)餐位處,放一片倒扣的瓦,一只空啤酒瓶,一圓碟子,里面躺著一片面包,每片面包上精心畫上田字格,上面有用墨汁書寫的“人”字。充滿的桌面已盡顯熱鬧,其未完成的部分,供應(yīng)著大量可供闡釋的空白。現(xiàn)成品金屬梯子也被用上,放在斜對角的里頭,支開呈“人”字狀,側(cè)面被涂刷為白,老遠(yuǎn)就凝視著紛紛走來的觀眾。其二,先從那段時(shí)長3分多鐘的影像開始描述。它以模糊的、吱吱噴氣的垡頭開始,切入“永遠(yuǎn)在重新開始”(瓦萊里語)的大海,一只土狗正撕食著一頭大型動(dòng)物的尸體,幾只烏鴉也趕過來分一杯羹,幾個(gè)外國小孩在海邊戲水……在幾乎是一個(gè)長鏡頭的凝視下變遷著,配合著各種聲音的交響,最后又以模糊的、吱吱噴氣的垡頭結(jié)束。整個(gè)影像黑白、模糊,甚至難以辨認(rèn),仿佛記憶。它鮮活地跳躍(投影)在蘇蘭達(dá)身披的白布上,而她恭敬地聆聽著對面的滕亞紅(受邀參與人,2015年上苑藝術(shù)館駐館藝術(shù)家)讀詩。在她們周圍環(huán)繞著兩圈有寬闊承受面的短木凳。在每只木凳上,有一本扣放的書,兩邊分別是,一塊有點(diǎn)塊頭的鵝卵石,一小把枯草。

在發(fā)布的預(yù)告消息中,我寫過一段簡短的中文前言:“以‘差序格局’為特征的傳統(tǒng)社會(huì),身份不成其為問題。一塊石頭落進(jìn)水里,身份被蕩開的波紋命定了。但是,當(dāng)這塊石頭,由于加速的水流的緣故,又或者因石頭中的燈被點(diǎn)亮而開始尋求之路,身份就會(huì)在時(shí)間和空間中不停變遷,追問‘我是誰,我從哪里來,我要到哪里去?’成了靈魂的需要和必要,它提醒每個(gè)個(gè)體追認(rèn)自身的存在位置。”壽天、蘇蘭達(dá)夫婦,2009年來到中國,學(xué)習(xí)包括漢語、工筆畫、書法、新媒體等,其成效均能從這件作品中得到“檢驗(yàn)”。六年來,隨著不斷融入,他倆的漢語愈發(fā)流利,基本交流已幾乎不存在問題。這件反思性作品,他倆就糅合了個(gè)人經(jīng)驗(yàn),同時(shí)又從整體上予以提升,因而既具體又深刻地表達(dá)了他們對身份問題的理解和灼見。

我把這兩個(gè)部分分別理解為他們在中國的生活和學(xué)習(xí)。“生活”這一部分,我們可觀看出,倒影在這對來自另一古老文明的夫婦眼里中國建筑的特色,瓦是其表征,這反映著衣食住行中的“居住”。對并不飲酒的他們來說,“大碗喝酒”的“鏡像”,啤酒瓶是其表征。他倆大概對中國人酒桌上的狂歡現(xiàn)象印象頗深。確實(shí),這是華夏文明的特色,中國人的狂歡節(jié)正是在酒桌上,此乃是他們最欣然忘我的時(shí)刻,對文明中的痼疾的反抗性和文明固有的壓抑性幾乎全然于酒桌上痛快地轉(zhuǎn)移掉了、耗散掉了,從中獲得大陶然。我們當(dāng)然不能謂之中國人就是醉生夢死,因?yàn)橥鈬娜艘策@樣,只是方式、地點(diǎn)不同而已。碟子里的面包含義更其豐富,一方面表明他們的素食主義,另一方面,是對面包的特殊處理展開的沉思——這西方的傳統(tǒng)之食,在東方已日漸流行、日常,構(gòu)成他倆乃至我們的食糧,但這并不反映什么霸權(quán)或殖民,在其上工工整整地書寫的“人”字,分明表達(dá)出他們的態(tài)度:此并不構(gòu)成對他們主體性的侵犯。也就是說,在身份的遷變中,他倆的主體性始終在場。“人”是他們心之系牽的本體所在,是其深度反思后的深刻表達(dá)對象,是他們心心念念的根性觀念。

“學(xué)習(xí)”這部分,他們的思考和轉(zhuǎn)化還要詩意得多。他們虛構(gòu)了一間教室,兩個(gè)面對面的女子儀式化地坐在幾圈凳子中間。這些看上去是具象的表達(dá),其實(shí)非常抽象,其意在象征,這件作品中的物象均如此處理。滕亞紅朗讀的是我的長詩《木碼頭》的片段,在20分鐘的行為藝術(shù)實(shí)施時(shí)間內(nèi),她反復(fù)閱讀我給她的這個(gè)片段,聲音不大,但是坐在對面的蘇蘭達(dá)想必聽得非常清朗。她聆聽,感受而反思。把在中國的留學(xué)生涯詩化,是一個(gè)古老文明之子對另一古老文明的尊重,也凸顯出自身的人文與謙卑。這一體兩面的態(tài)度化解了“身份”問題的焦慮。把自身定位于人類學(xué)上所謂的田野調(diào)查者,表明他倆對于自身存在位置的清醒程度。他們時(shí)刻提醒自己來源于何方——大海,一面讓我們想象他們可能的出生地,一面讓我們沉思生命源頭或文明歷程中的生與死。這使他們的感受和思考既是當(dāng)下性的,又是充滿歷史感的,既形而下,又形而上,將作品的語境拉開得極為闊大。那些空凳子,形成的空曠,寓意著一種不在場,一種流失。空凳子上有石頭、書和草。倒扣的書,在故意設(shè)置的幽黯展出現(xiàn)場,呈現(xiàn)出一個(gè)個(gè)“人”字。在這間“教室”里,莘莘學(xué)子的任務(wù)就是吸收人類遺存的精華——知識(shí)。這些知識(shí)在滄海桑田的歷史中累積而成(石頭),而歷史是年復(fù)一年的“一歲一枯榮”(枯草)——在布展時(shí),我們撿拾鵝卵石的時(shí)候旁邊剛好有枯草,我見壽天即興性地拾取了一些些。但是中心意象還是那些“人”字,“人”成為立場和標(biāo)簽,它讓我們不斷地站在“人”本身上思忖一系列流變的本質(zhì)。一切是為了拱出“人”!

身份的焦慮,在這對夫婦存在嗎?從這件作品來看,他們的思考已讓此問題化解為一聲嘆息,就像那聲水邊的“逝者如斯夫”——變化、流變、失去、逝去、丟失,就是事物的本性,這也是佛學(xué)對宇宙人生的根本認(rèn)識(shí),甚至讓此問題轉(zhuǎn)化為一種喜悅與澄明。但身份問題本身——我是誰,我從哪里來,我到哪里去——仍是至關(guān)重要的設(shè)問,對其進(jìn)行反思,是“追認(rèn)自身的存在位置”的方法。切身提出問題,然后認(rèn)真回答,構(gòu)成了他們塑造、完善自我的方式。可喜的是,他們有智慧尋覓到答案。那就是,失去是人的本性,是人存在的本質(zhì),失去和獲得,丟失與占有,是不能分開彼此的,是一體的,是觀察人生的一種視角,是永遠(yuǎn)遷變中的永恒不變;變化的永恒性或時(shí)間的特性要求我們,不能被其變動(dòng)不居嚇倒,不能因此焦慮、裹足不前、感覺被造化玩弄于股掌之中而失去了把捉生命的現(xiàn)實(shí)性或沉實(shí)性。當(dāng)我們終于“不難地掌握”這門藝術(shù),也就可以委運(yùn)于造化,達(dá)到不憂不懼的境界。而人,就是分分秒秒“腳踏實(shí)地”于宇宙不斷變遷的坐標(biāo)原點(diǎn),漸進(jìn)地、奮力地理解世界,慢慢地確認(rèn)自身的存在位置或身份。因?yàn)槭澜缗c個(gè)人,是互為前提的,卻可能兩者同時(shí)得到敞開,這不能不說是人的奇跡和勝利。

2015年8月于上苑藝術(shù)館

作者簡介:

豐雷,原名蘇琦,詩人,也寫隨筆及批評文章。1984年生于安徽青陽。曾參與創(chuàng)辦《詩托邦》網(wǎng)刊并擔(dān)任首期責(zé)編。2014年與友人共同發(fā)起“北京青年詩會(huì)”。現(xiàn)為上苑藝術(shù)館駐館詩人。

-------------

上苑 & 鳥巢-文學(xué)藝術(shù)國際聯(lián)盟(簡稱:國際文盟)

International Network of Literature and Art(INLA)

電話: 010-60635299 60635757

Website: http://www.inlac.cc/

http://www.sh-yinshua.com/

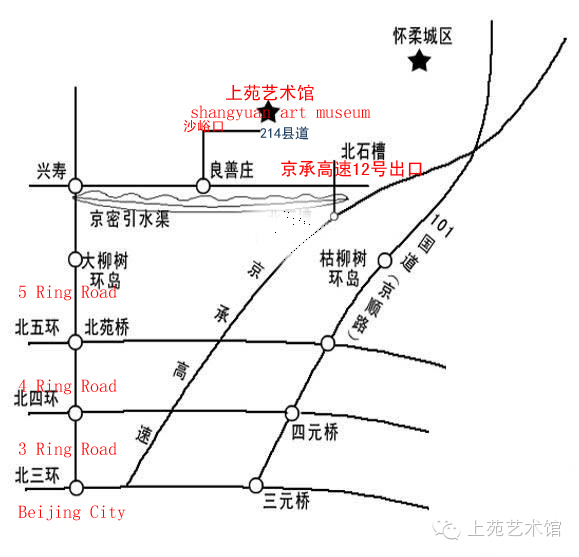

交通指南□北京東直門916路、942路到懷柔,轉(zhuǎn)杯柔-沙峪口(上苑藝術(shù)館)

□京承高速12出口 > 右拐過水渠西行2KM > 良善莊路口北行到底>右拐300m路北

鳥巢文化中心建筑面積約為15,000平方米,是鳥巢建筑空間的重要組成部分。文化中心依托國家體育場•鳥巢自身的建筑特色、強(qiáng)烈的奧運(yùn)色彩及獨(dú)特的品牌文化,充分發(fā)揮鳥巢“窗口”和“平臺(tái)”的自身優(yōu)勢,填補(bǔ)鳥巢作為一個(gè)露天體育場館缺少高端文化交流和會(huì)議會(huì)展設(shè)施的空白。

Bird’s Nest Cultural Center has 15,000 square meters’ construction area. It is an important component of the architectural space of Bird’s Nest. The cultural center, based upon the architectural characters of the National Stadium/Bird’s Nest, strong Olympic spirit and unique brand culture, is now completing the role as a high end facility for cultural events and conferences which Bird’s Nest lacks as an outdoor sport stadium.

查看5735次

|