|

《“象”之內(nèi)外》2012年上苑藝術(shù)館駐館藝術(shù)家抽象主題展

[2012-10-5 15:49:02]

《“象”之內(nèi)外》2012年上苑藝術(shù)館駐館藝術(shù)家抽象主題展

|

展覽Exhibition

|

《“象”之內(nèi)外》2012年上苑藝術(shù)館駐館藝術(shù)家抽象主題展

|

|

策展人Curator

|

成浦云

|

|

藝術(shù)家Artist

|

Ludwika路德維卡 凌惠華 孫鈞鈞 Urszula烏拉 王泊 肖毓方 向強(qiáng) 張志剛

|

|

城市City

|

北京

|

|

開幕Opening

|

2012-10-8

|

|

時間Duration

|

2012-10-8 至 2012-10-14

|

|

地點(diǎn)Venue

|

上苑藝術(shù)館 二層

|

|

地址Address

|

北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)沙峪口村(藝術(shù)公社)

|

|

聯(lián)系Contact

|

+86 10 60635299

ssyuan@126.com

www.sh-yinshua.com

|

成浦云 前言

如果一定要從人類100年來的藝術(shù)史中選擇一個最沒有爭議的關(guān)鍵字,那就是“象”字。因?yàn)檫@個字兼有了“像”、“象”名詞、副詞的所有外延和內(nèi)涵,一部現(xiàn)代藝術(shù)史正是基于這個關(guān)鍵字,才有了照相機(jī)顛覆寫實(shí)繪畫之后的現(xiàn)代繪畫諸流派的出籠,這些繪畫流派各自的口號無論是什么,都在不同程度地?cái)[脫繪畫的寫實(shí)性,并和此前的一切繪畫相比,都擁有了各自的視覺陌生感和新鮮感。

塞尚被公認(rèn)為現(xiàn)代繪畫之父,同時還堪稱是抽象繪畫之父。雖然塞尚的抽象檔案遠(yuǎn)不如蒙德里安和康定斯基豐滿,但僅僅畢加索的一句話就證實(shí)了塞尚對于抽象繪畫的啟蒙和貢獻(xiàn):只要他在畫布上僅僅落下一筆,這一筆就已經(jīng)成了繪畫本身。僅僅一筆,顯然還不能成全一個最起碼的寫實(shí)圖像,但卻成了“繪畫”,這個“繪畫”只能是抽象而不會是別的。

1960年代以降,雖然后現(xiàn)代思潮如洪水猛獸般地打亂了人類視野,但是,當(dāng)人們從觀念、形式、材料、方法的混雜和堆砌中脫身而出,發(fā)現(xiàn)即使經(jīng)過100年的動蕩,抽象這個版塊依然非常穩(wěn)固。雖然抽象的法則還主要集中于點(diǎn)、線、面、色彩、構(gòu)成、書寫、平涂這個看似保守的領(lǐng)地,但對這個領(lǐng)地的歸屬權(quán)解釋和討論,還是在“非具象”的范圍內(nèi)展開,同時,審美界定也很沒有那么晦澀艱深——只要不熟悉的圖像就會被初步認(rèn)定為抽象;即使不熟悉、看不懂,只要愿意看喜歡看,抽象的地位就開始抬升了;如果喜歡看又觀有所感并且能形成議論、討論,那么這件作品基本就算是好的抽象了。對于藝術(shù)家而言,抽象創(chuàng)作的進(jìn)入門檻并不高,但進(jìn)入審美程序,即使希望被一般觀眾接受,也相當(dāng)于從小學(xué)生到大學(xué)生;而要想達(dá)到被討論的門檻,則是“博士”之后的事了。

討論什么是真正好的抽象藝術(shù)很難。因?yàn)槌橄笏囆g(shù)屬于寬進(jìn)嚴(yán)出的藝術(shù),就像人們對金字塔尖的仰望,抽象的高端容易被關(guān)注但不容易被討論,但高端之下的“寬進(jìn)”和“寬容”,又稀釋了抽象的難度,并為抽象鋪設(shè)了一個人性化的審美和讀解通道。此次《“象”之內(nèi)外》的參展藝術(shù)家,就是這個通道的探路者,他們各自的抽象行走方式,也能夠證明這個通道的寬容性。

如果說抽象的寬松首先表現(xiàn)在抽象的元語言——油畫媒材的框架內(nèi),那么,以下幾位藝術(shù)家的的非油畫方式表達(dá),則更讓抽象空間更加闊大。

波蘭藝術(shù)家Ludwika路德維卡,長期從事大型戶外裝置創(chuàng)作,但這次提供的平面抽象作品卻利用了版畫材料而又不采取版畫方法。她把拓印用的版畫顏料涂抹在光滑的版畫紙上,然后用尖利的工具再劃刻粘稠的顏料,經(jīng)劃刻而露出的卡紙底痕成了筆觸,“底痕”之間的關(guān)系構(gòu)成了抽象。尖利的刀刃替代了畫筆,劃過之后,本用于著色的顏料成了“底”而原來的“底”卻成了“圖”。相比之下,尖利刀刃對顏料削減的結(jié)果,是畫筆對顏料的添加所不能替代的。

喜歡中國傳統(tǒng)的人,最頭疼的莫過于對毛筆駕馭的無奈,但另一位波蘭藝術(shù)家Urszula烏拉的表現(xiàn)卻讓人刮目相看。她以前從未摸過毛筆和宣紙,但當(dāng)她從琉璃廠買來筆墨宣紙的第二天,就創(chuàng)作了一件水墨抽象作品,毛筆的嫻熟駕馭,墨在宣紙上的嫻熟行走,一點(diǎn)都看不出這是出自一個西方藝術(shù)家之手。但這種意料之外其實(shí)還在情理之中——本體論之外的毛筆和墨汁,在威拉嚴(yán)重只是工具和顏料而已。

藍(lán)春雷對宿墨癡迷多年,但宿墨之花最終卻在屏幕上開放,宣紙上的宿墨反倒成了電腦圖像的底版。宿墨本是傳統(tǒng)書畫的一個媒材發(fā)現(xiàn)和方法創(chuàng)新,藍(lán)春雷雖然把宿墨的使用移進(jìn)抽象,但作為水溶性顏料,紙和墨接觸的暈化,筆觸干濕之間的的關(guān)系模糊性,所以宿墨在宣紙上的搖擺依然還是一個障礙。于是,作為一名設(shè)計(jì)師,藍(lán)春雷把宣紙上的宿墨放入電腦,用鼠標(biāo)代替了毛筆,在鼠標(biāo)的驅(qū)動下,跑墨的忌諱沒有了,筆觸的關(guān)系也明確了,宿墨的氤氳依然在飄繞。藍(lán)春雷曾把宿墨的制作稱為“腌咸菜”,“咸菜”經(jīng)過電腦的矢量化處理,搖身一變成了烤鴨,讓藍(lán)春雷在的抽象作品具備了一種時尚的懷舊感。

肖毓方不承認(rèn)自己是一名抽象藝術(shù)家,但他對分形理論的迷戀,讓他的重彩大色和抽象之間僅剩下一張毛玻璃,如果把他的作品遮蓋得剩下某一角,那么這個“某一角”儼然就是抽象。畢加索對塞尚作品的局部評論,康定斯基倒看風(fēng)景畫的抽象驚喜,都能說明,抽象常常是不經(jīng)意的偶發(fā)和突如其來的偶得。抽象藝術(shù)家多從事過具象繪畫,所以肖毓方的某些作品被當(dāng)成“半個抽象”,作品的某個局部和細(xì)節(jié)又被看做是“一個抽象”就一點(diǎn)都不奇怪了。

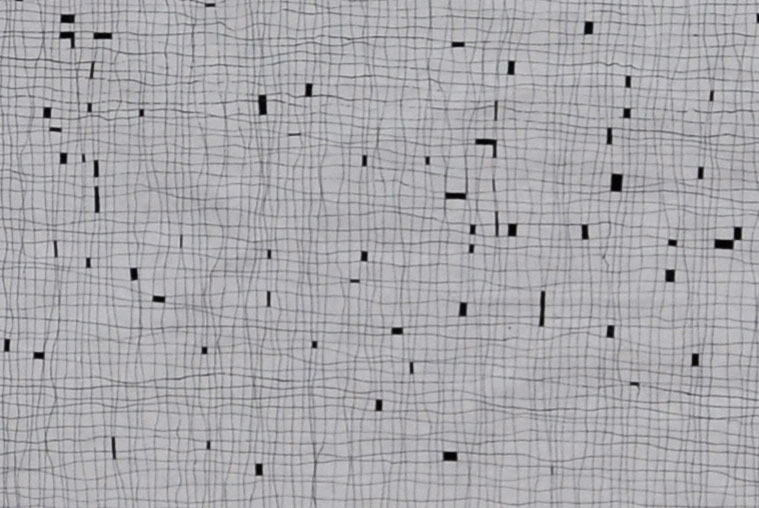

向強(qiáng)的作品是最不像“繪畫”的抽象,他的工具和圖式雖然都算不上原創(chuàng),但對作品的個人解釋成了他的抽象的理由。抽象本來就是最主觀的藝術(shù),向強(qiáng)的對外交流可謂密不插針,但回到自足的個人世界又可謂疏可走馬。發(fā)絲粗細(xì)的簽字筆徒手痕跡,大面積垂直線和水平線的直角交叉,透過密集的畫面,想象創(chuàng)作的過程,細(xì)若游絲背后隱藏的工作量會讓人驚駭。但向強(qiáng)并不接受別人對自己作品語言以及繪畫過程的 “行動性”評價(jià),他在把作品名稱確定為“找方”的同時,“思維記憶”的動機(jī),讓他的作品只有起點(diǎn)和過程,而永遠(yuǎn)沒有終點(diǎn)。

孫鈞鈞之所以選擇丙烯,主要因?yàn)楸┦撬苄灶伭希泄P流暢,能夠即時完成她對畫面的理解和組織,而不像油彩那樣粘稠,第一遍之后往往要等干的差不多才來第二遍。由于作品可在一天之內(nèi)干透,也便于存放、運(yùn)輸、展出。因?yàn)檫@些,她的抽象作品有一種連續(xù)揮灑的淋漓感,畫筆的短時間無障礙展開,又讓作品產(chǎn)生了緊湊的節(jié)奏感。放棄油彩而改用丙烯,雖然冷落了油畫,但卻順應(yīng)了自己。

張志剛本來也是油畫專業(yè)并從事多年的寫實(shí)油畫創(chuàng)作,抽象轉(zhuǎn)型之后也動用了丙烯,但張志剛的丙烯策略,不追求揮灑的快意,而是利用丙烯的水溶性并結(jié)合其它媒材,皈依到了宋元山水的寫意情景當(dāng)中,所以乍看他的作品,既不是油畫也不是抽象,而很像剛從民間“挖掘”出來的古畫,但畫面中既無山水樵夫也無花鳥魚蟲,送進(jìn)視網(wǎng)膜的,只有對自然的遐思以及人和自然之間聯(lián)想。

凌惠華的硬邊抽象雖然還沒有走出蒙特里安的“直線,直角”和三原色,但從川美讀書開始就有了至少五年的抽象探索。開始并沒有從蒙氏的硬邊起步,而是選擇介于徒手線和圖案之間的交叉方式。可能禁不住抽象鼻祖的思想感召和作品感染,近兩年又回到了抽象原點(diǎn)——硬邊,但硬邊上的滑行和三原色的勾兌并沒有讓他完全囿于蒙氏窠臼,他在蒙氏垂直線和水平線的“直線”世界里大膽地加入了斜線,這一舉動雖然還不談不上突破,但25歲是陽光剛剛升起的年齡,有了這個起步,相信抽象的陽光會繼續(xù)照耀。

王泊的大塊面色彩和構(gòu)圖,使人恍惚走進(jìn)了工業(yè)資本主義的輪盤時代,但輪盤中又透露出卡通玩具的意味。同時在經(jīng)商的王泊,可能不太在意自己的藝術(shù)家身份認(rèn)定和別人對他作品的評價(jià),因?yàn)樯虡I(yè)社會的競爭使他無暇在學(xué)術(shù)面前有更多流連,但閑暇之際對藝術(shù)的熱情,反倒能去掉繁瑣的細(xì)微末節(jié)和喋喋不休的“學(xué)術(shù)”羈拌,反而能大刀闊斧,胸臆直抒。

八位抽象藝術(shù)家的作品,構(gòu)成上苑藝術(shù)館2012年的一道風(fēng)景,這道風(fēng)景雖然還不能用“璀璨奪目”來形容,但媒介的多觸角擴(kuò)散足以證明,“物質(zhì)本體”的語言自足性和有效性,在觀念泛濫而圖式腦殘的今天,依然有它扎根和漫延的土壤,并有希望走向枝繁葉茂。

查看49871次

|