|

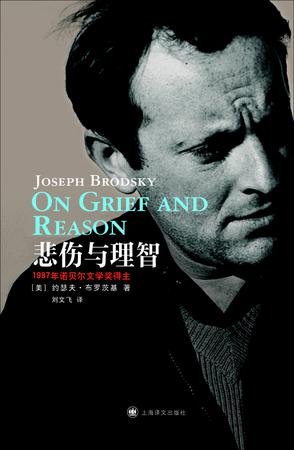

布羅茨基《悲傷與理智》出版 譯者劉文飛接受訪談

[2015-5-23 13:18:22]

布羅茨基《悲傷與理智》出版 譯者劉文飛接受訪談

2014年,俄羅斯詩人、散文家約瑟夫·布羅茨基的散文集《小于一》幾乎橫掃國內所有年度好書榜單,讓人真正見識到“小眾圖書”的“大眾潛力”。2015年,被稱為布羅茨基天鵝絕唱的作品——散文集《悲傷與理智》出版,讓大家再次獲得通向布羅茨基詩歌觀和世界觀的另一把鑰匙。

《悲傷與理智》是布羅茨基生前出版的最后一部散文集,出版后不久他就與世長辭。這與俄羅斯著名作曲家柴可夫斯基有著驚人的相似——1893年,創作完成《第六交響曲》“悲愴”之后,柴可夫斯基親自指揮了10月28日的首演,僅過了6天,他就突然染上霍亂不幸去世。布羅茨基和柴可夫斯基,在不同領域為世人留下了自己的天鵝絕唱。

布羅茨基是以美國公民身份獲取1987年諾貝爾文學獎的,但他在大多數場合卻一直被冠以“俄語詩人”之稱號。他在1972年流亡西方后始終堅持用俄語寫詩,被視為二十世紀后半期最重要的俄語詩人,可在美國乃至整個西方文學界,布羅茨基傳播最廣、更受推崇的卻是他的英語散文,他甚至被稱作“最偉大的英語散文家之一”。布羅茨基生前共出版有三部散文集,《小于一》、《悲傷與理智》是其中最重要的兩部,另一部散文集《水印》一書僅百余頁,實為一篇描寫威尼斯的長篇散文。

譯者劉文飛先生是將布羅茨基介紹給中國讀者的先驅之一,1998年,由他執筆翻譯的《文明的孩子》曾是中國知識分子重要的精神食糧,其中就有4篇名作選自《悲傷與理智》。近日,翻譯家劉文飛接受了深圳晚報記者的專訪。

《悲傷與理智》和《小于一》是一對雙胞胎

深圳晚報:布羅茨基生前出版的最后一部散文集《悲傷與理智》最大的特點是什么?最值得期待的是哪幾篇?

劉文飛:這本書中的每一篇或許都值得期待。到了布羅茨基寫作《悲傷與理智》的時候,他的思想和文字大體上已經成熟,甚至可以說已經定型,因此,此書所收的21篇散文盡管寫作時間有先后,題材不同,長短不一,但其內容和風格就整體而言還是相當統一的,也就是內容上的詩人和詩歌論,風格上的“詩散文”。

“詩散文”是我對布羅茨基散文題材特征的一個歸納。布羅茨基在為茨維塔耶娃的散文集作序時曾稱茨維塔耶娃的散文“是她詩歌的繼續”,也有學者將這一說法反過來用在布羅茨基本人身上,稱“他的散文是他的詩歌以另一種方式的繼續”,而我卻覺得,他的散文也是他詩歌的“發展”,甚至已經成為某種具有獨立存在意義的新題材。在詩歌和散文之間,原先就有“散文詩”(prose poem)這樣一種過渡題材,布羅茨基的散文或許會使我們意識到,在詩和散文之間應該還存在著另一種中間題材,即“詩散文”(poem prose)。

深圳晚報:1998年,您翻譯的《文明的孩子》曾是中國知識分子重要的精神食糧。您認為,為何布羅茨基產生了這樣的影響力?

劉文飛:我想當時之所以吸引了一部分讀者,可能有這么一些原因:首先是他的“名人效應”,他當時剛剛獲得諾貝爾獎,而且是該獎歷史上最年輕的獲獎者之一,而且是我們頗感陌生的獲獎者,也就是所謂的“熟悉的陌生人”,會因其陌生感和神秘感反而更具吸引力;其次是他散文的風格,關于他的散文,國內讀者有多種歸納,如“大散文”、“精英散文”、“智性散文”、“詩人散文”、“詩性散文”等等,這些說法都在一定程度上凸顯了其散文對于漢語讀者而言的形式上的新意;最后是他的散文所體現出的對于詩歌和文化的忠誠。當然,布羅茨基及其散文在當時中國的“走運”,最主要的原因恐怕還在于,那時的中國還是一個讀書的時代。

深圳晚報:與《小于一》相比,《悲傷與理智》有哪些異同?

劉文飛:除了寫作和出版的年代有先后,我不認為這兩本書有什么不同。紐約的FSG出版社出版的這兩部散文集,出版時間相差近10年(1986~1995),可是封面和裝幀卻完全一樣,出版者似乎也在暗示讀者,這兩部文集是一對雙胞胎。

他用俄語和英語 靜觀生活的水流

深圳晚報:黃燦然先生在不斷翻譯、打磨布羅茨基的隨筆集《小于一》時,從中獲得了“被折磨”的樂趣。我想知道,老師在翻譯布羅茨基的作品時,有什么樣的心得和體會?

劉文飛:翻譯中,具體問題具體對待,保持分寸感、保持取舍的合理性是最重要的。比如如何保持他那種既傲慢矜持、又不乏機智幽默的調性,如何還原他有意借助復雜的話題和句法顯出的智性,以及如何再現他通過組合隱喻、篇章結構以及其他修辭手段營造出的濃烈詩性。

深圳晚報:詩歌和散文在布羅茨基的創作中幾乎各占半壁江山。您怎樣看待他的詩人與散文家這兩個身份?

劉文飛:諾貝爾獎的授獎人在給布羅茨基頒獎時曾這樣說道:“對于他來說,俄語和英語是他觀察世界的兩種方式。他說過,掌握了這兩種語言,就像是坐在存在主義的山巔上,可以靜觀兩側的山坡,俯視人類發展的兩種傾向。”

我們也可以套用一下這句話,說詩歌和散文就是布羅茨基世界觀和美學態度的兩種表達方式,他就像是同時站在一條河流的兩岸,從不同的側面“靜觀”生活的水流,并向我們傳導著他豐富復雜的感受。作為白銀時代詩歌的傳人,作為對接英、俄兩種詩歌傳統的“詩歌混血兒”,他在20世紀的世界文學史中應該占有一席之地。

查看8317次

|